2025/05/21 (更新日: 2026/01/30)

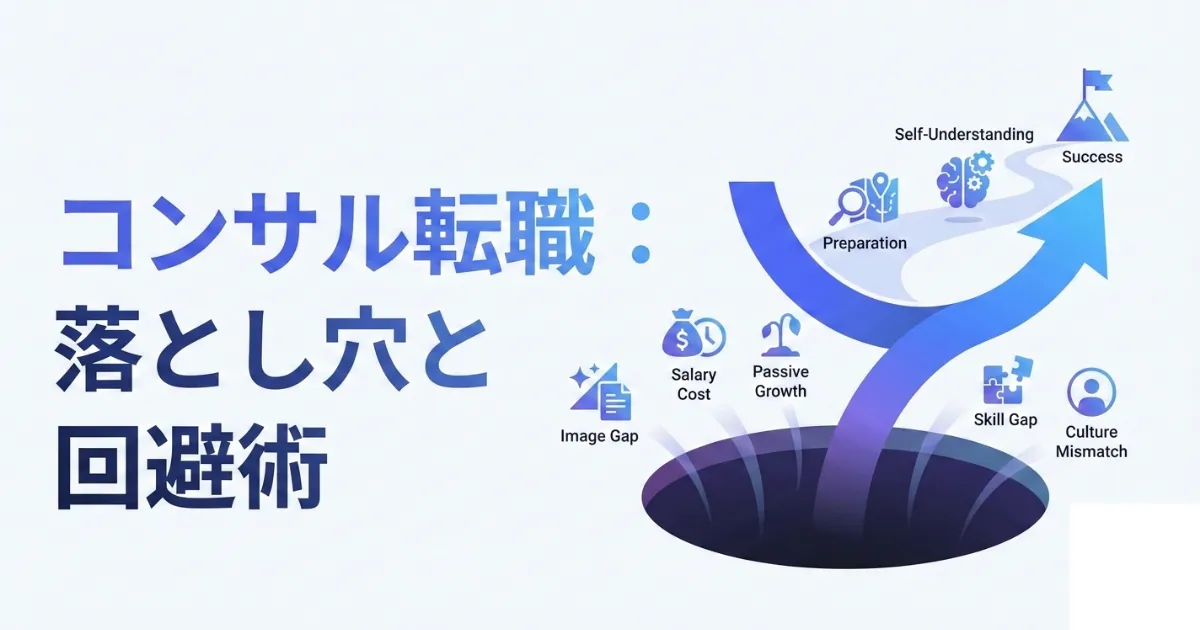

コンサル転職で後悔する人の5つの共通点|失敗しないために知っておきたい落とし穴と対策

目次

💼 なぜコンサル転職は「後悔しやすい」のか?

🔸華やかなイメージと現実のギャップ

🔸 「年収アップ」だけで決断した末路

🔸 「何となく成長できそう」で入社した人の落とし穴

🚨コンサル転職で失敗する人の【5つの共通点】

1.激務・長時間労働に適応できない

2.カルチャーフィットせずに孤立

3.スキル不足でアサインされない

4.「指示待ち」「完璧主義」「ロジックに弱い」タイプ

5.家庭や安定を優先したい人

🎯 後悔しないために転職前にやるべきこと

🔸 ファームごとの文化・働き方を事前に調べる

🔸 「何を得て/何を失うか」を比較して言語化する

🔸 ケース面接対策は“入社後のパフォーマンス”にも直結する

🔁 やっぱり違ったと思った時のリカバリー策

🔸早期退職・再転職は本当にマイナスか?

🔸経験を糧にキャリアを再構築する方法

🔸やり直しが効く人/効かない人の違い

🧾まとめ|コンサル転職で後悔しないために

💼 なぜコンサル転職は「後悔しやすい」のか?

「コンサル業界への転職」は、転職市場でも人気の高い選択肢です。

年収の高さ、キャリアの早期加速、ビジネススキルの習得、優秀な人材との切磋琢磨など、表面的な魅力は多く存在します。

しかし、それらのイメージだけを頼りに転職してしまうと、入社後にギャップに苦しみ、早期に「やっぱり違った」と後悔するケースも少なくありません。

実際にコンサルファームの離職率は、業界平均よりも高めだと指摘されることが多く、理由を掘り下げることは重要です。

以下では、コンサル転職で後悔しやすい3つの典型的な原因を紹介します。

🔸華やかなイメージと現実のギャップ

外から見たコンサルタントの仕事は、「プレゼンで経営者を動かす」「ビジネスの未来を描く」「戦略を数字で語る」など、スマートで華やかな印象を与えがちです。

SNSやメディアでは、以下のようなイメージが先行します。

・スタイリッシュなオフィスや出張先の風景

・洗練されたパワーポイント資料

・スマートな議論とエリート感漂う仲間たち

しかし、実態はむしろ地道で緻密な「調査・資料作成・レビューの繰り返し」が主な仕事であり、

・業界調査や財務分析などの下調べに膨大な時間を使う

・上司やクライアントからのフィードバックで何度も修正を求められる

・社内調整や資料の“見せ方”にまで神経を使う

など、かなりの体力と粘り強さが求められます。

「スマートに働きたい」と思って入った人ほど、この現実とのギャップに戸惑いや失望を感じやすいでしょう。

🔸 「年収アップ」だけで決断した末路

コンサル転職において最も分かりやすい魅力の一つが「年収の高さ」です。

実際、日系大手企業から転職すれば、初年度で年収が1.5倍〜2倍に上がることも珍しくありません。

ただし、その高収入には明確な“対価”が存在します。

・連日深夜までの作業や、週末対応が常態化するプロジェクトもある

・常に成果を求められ、スピード感とアウトプットの質がシビアに管理される

・評価制度が定量的かつ厳格なため、少しの失速でもボーナスや昇進に影響が出る

金銭的なインセンティブに惹かれて転職しても、「体力的・精神的な負荷が見合わない」と感じる人は少なくありません。

「年収は上がったけど、毎日がつらくて何のために働いてるかわからない」という声も実際にあります。

🔸 「何となく成長できそう」で入社した人の落とし穴

「成長したい」「ビジネス力を磨きたい」という動機は、コンサル転職のきっかけとしてよく聞かれます。

一見ポジティブなモチベーションに思えますが、実は最も危ういパターンでもあります。

なぜなら、

・“成長”の定義があいまいなまま入社する人が多い

・「誰かが育ててくれる」と思っていると厳しい現実が待っている

・実際の業務はOJT主体で、自走力がなければ苦労する

といった背景があるからです。

特に、以下のようなケースは要注意です。

・何となくすごそうだから…と転職先を決めてしまった

・前職に不満があって「逃げ」で転職した

・「コンサルに行けば何かが変わる」と過剰な期待をしていた

「成長できるかどうか」は、自分がどう働き、何を得たいかを明確に持っているかにかかっています。

曖昧な目標のまま飛び込むと、忙しさとプレッシャーの中で目的を見失いやすくなります。

🧭 「本当に自分にコンサルは向いてるのかな?」と感じた方へ

CaseMatchでは、模擬ケース面接やフィードバックを通じて、自分の“適性”や“実力”を事前に確かめることができます。

さらに、ケース面接のトレーニングや、志望ファームに合わせた準備のサポートも充実しており、万全の状態で転職に臨むことが可能です。

🚨コンサル転職で失敗する人の【5つの共通点】

コンサル業界は、高収入・成長環境・優秀な人材との仕事など、外から見れば理想的な職場に映ることが多いです。しかしその一方で、「入社してすぐ後悔した」「もっと慎重に考えるべきだった」と話す人が一定数いるのも事実です。

ここでは、実際にコンサル転職でつまずいた人たちに見られる典型的な5つの特徴を解説します。当てはまる項目が多い場合は、もう一度立ち止まって考えてみることをおすすめします。

1.激務・長時間労働に適応できない

コンサルタントは、クライアントの課題に対して短期間で成果を出すことを求められます。そのため、プロジェクトによっては平日深夜、あるいは土日も働くことが常態化します。

たとえば以下のような状況があります。

・2週間で経営戦略の提案資料を作り上げる

・納品直前の徹夜作業や週末稼働

・複数案件を並行して抱えるマルチタスク状態

こうした働き方は、前職で「残業が月10時間以内」「業務にゆとりがあった」人にとっては強烈なギャップです。体力だけでなく、メンタルの持久力や自己管理能力も問われます。

2.カルチャーフィットせずに孤立

コンサルの文化は、スピード・論理性・建設的な対話を重視します。一見オープンな職場に見えても、「論破力」や「鋭い指摘」が当たり前の環境では、人間関係に壁を感じる人も多くいます。

以下のような傾向がある方は注意が必要です。

・議論の場で遠慮してしまう

・フィードバックを「否定」と受け取ってしまう

・評価される基準が不明瞭で自信を失いやすい

カルチャーが合わないと、質問や相談の機会が減り、孤立感が強まります。特に中途入社者は「即戦力」と見られがちなので、社内での立ち回りや空気の読み方に苦労するケースも多くあります。

3.スキル不足でアサインされない

入社直後からプロジェクトにフル稼働できることが求められるため、「研修で教えてもらえるだろう」という姿勢では厳しい現実が待っています。

特に必要とされるスキルは以下のようなものです。

・資料構成力(ストーリーライン設計、論点整理)

・Excelでの仮説検証、PowerPointでのビジュアル表現

・論点ごとの優先順位付けとコミュニケーション力

これらが十分でないと、案件にアサインされにくくなり、社内での評価も低下してしまいます。結果的に「居場所がない」「次のアサインまで待機」という状態に陥る人もいます。

なお、新卒で入社する場合は、一定期間の研修やOJTを通じて基礎スキルをじっくり身につける環境が整っていますが、中途入社の場合は、一定の研修はあれど、前提として“ベーシックスキルをすでに持っていること”が期待されます。

最低限の土台(資料作成、定量分析、論理的思考など)が整っていないと、「育ててもらえる」という前提は通用せず、スタートラインにすら立てないこともあるのです。

4.「指示待ち」「完璧主義」「ロジックに弱い」タイプ

コンサルでは“誰かが全部教えてくれる”ことはまずありません。課題に対して「どう考えるか」「どう動くか」を、自ら提案し、行動に移す力が求められます。

以下のようなタイプは、特に注意が必要です。

・上司の指示がないと進め方がわからない

・「100点の答え」を目指すあまり、行動が遅れる

・議論の途中で論理的な反論に対応できず思考停止する

現場では、「納期内に80点でアウトプットを出す」ことが求められる場面が多く、柔軟さや割り切りも重要です。完璧さよりも、スピードと仮説構築力が評価される点に、違和感を抱える人もいます。

5.家庭や安定を優先したい人

働き方やライフスタイルに制約がある場合、コンサルの不規則な勤務体系は大きなストレス要因になり得ます。

たとえば以下のような希望が強い人には適さない可能性があります。

・育児・介護など家庭との両立を優先したい

・毎日決まった時間に退勤したい

・将来的に転勤のない安定した職場を望んでいる

コンサルは「成果と引き換えに時間を投資する」構造があるため、働き方の柔軟性や安定性を最重視したい人にはミスマッチとなるリスクがあります。長期的なキャリア設計と生活のバランスをよく考えることが重要です。

🎯 後悔しないために転職前にやるべきこと

ここまでの内容を読んで、「もしかしたら自分も当てはまるかもしれない」と感じた方もいるかもしれません。ただ、重要なのは“向いているか・向いていないか”を事前に把握し、ミスマッチを防ぐ準備をしておくことです。

この章では、コンサル転職で後悔しないために「転職前にやっておくべき具体的なステップ」を3つご紹介します。

🔸 ファームごとの文化・働き方を事前に調べる

コンサルと一口に言っても、戦略系・総合系・特化型・ベンチャー系などさまざまなタイプがあります。さらに、同じ「戦略ファーム」でも、カルチャーや働き方には違いがあります。

たとえば、

・若手にも自由に発言が求められる組織風土

・上意下達で整然としたプロジェクト推進型

・帰属意識が強くチームワーク重視の文化

・個人主義で“結果がすべて”のドライな雰囲気

こうした特徴は、面接や説明会では見えづらいため、知人へのインタビューや口コミサイト(OpenWork、転職会議など)を活用して、実際の「働き方の肌感覚」まで把握することが大切です。

🔸 「何を得て/何を失うか」を比較して言語化する

転職という選択には、「得るもの」だけでなく「失うもの」も必ずあります。ここを曖昧にしたまま決断してしまうと、入社後に「想定外だった…」という後悔につながりかねません。

以下のように、現職と転職先を冷静に比較して整理しておくことが重要です。

・得られること:年収アップ、思考スキル、優秀な人材との協働、業界横断の経験

・失うこと:安定した勤務時間、人間関係の安心感、専門分野の継続性

この比較は、最終的な意思決定だけでなく、志望動機の説得力や転職理由の整理にもつながります。

🔸 ケース面接対策は“入社後のパフォーマンス”にも直結する

ケース面接の対策というと、「内定を取るための選考突破ツール」として捉えがちですが、実はそれだけではありません。

入社後に求められる課題設定力・論点思考・構造的な説明力は、ケース面接対策そのものの中で鍛えることができるスキルです。

たとえば、ケース問題に取り組む過程では、

・本質的な問いを見極めるフレーミング

・「Why・What・How」を分けて構造化する思考法

・限られた時間内で仮説を立て、筋道立てて説明する力

といった、実務で日常的に使う能力が必要とされます。

つまり、ケース面接のトレーニングは“選考を突破するための技術”であると同時に、“入社後に活躍するための土台づくり”でもあるのです。

もしあなたが「そもそもなぜケース面接がそんなに重要なのか?」と感じているなら、以下の記事もあわせてご覧ください。

🧭コンサル転職を成功させるために、今できることから始めませんか?

CaseMatchでは、ケース面接の模擬演習やフィードバックはもちろん、志望ファームに合わせたトレーニングや対策も充実しています。

「今の実力を客観的に把握したい」「構造的に考える感覚を身につけたい」という方は、まず1問トライしてみてください。

✅ 日々の練習結果から企業スカウトが届く!

✅ 完全無料・スマホでOK・24時間いつでも

✅ 20,000件以上の回答データ×プロの採点結果で、自動フィードバック

成長の「過程」そのものが、企業からの「評価対象」になる。

そんな新しい転職体験が、CaseMatchではじまっています。

🔁 やっぱり違ったと思った時のリカバリー策

どれだけ慎重に準備を重ねても、入社してみて「思っていたのと違った」「この働き方は自分には合わない」と感じることはあり得ます。特に、初めてのコンサル業界であればなおさらです。

ここでは、万が一コンサル転職後にミスマッチを感じたときに、どのようにリカバリーすればいいかを具体的に解説します。

🔸早期退職・再転職は本当にマイナスか?

一昔前であれば「3年は勤めるべき」という考え方が一般的でしたが、現在は状況が変わりつつあります。実際、コンサル業界では早期離職者が一定数存在し、その後の再転職に成功しているケースも多数あります。

大切なのは、

・「なぜミスマッチだったのか」を言語化できること

・次の職場でそれをどう活かすか、明確な軸があること

です。

短期間での退職そのものよりも、その経験をどう整理し、どう語るかが次の選考での評価を左右します。

🔸経験を糧にキャリアを再構築する方法

コンサルで培ったスキルは、たとえ在籍期間が短くても大きな財産です。たとえば、以下のようなキャリアの活かし方があります。

・業務改善や戦略立案の経験を事業会社の企画職で活かす

・ロジカルな提案力を武器に営業・マーケティング職へシフト

・ベンチャー企業でのCxO候補として即戦力ポジションを狙う

実際に、「半年で退職したものの、提案書作成のスキルを活かして外資系企業に転職成功」といった例も珍しくありません。重要なのは、“滞在期間の長さ”よりも“そこで得た本質的な学び”です。

🔸やり直しが効く人/効かない人の違い

やり直しが効く人には、以下のような共通点があります。

・経験を振り返って自分の行動・選択に責任を持てる

・どんな職場でも最低限の成果を出す意識がある

・次にどうなりたいかを自分の言葉で語れる

一方で、やり直しが難しくなるのは、

・環境や他人のせいにしてしまう

・転職を「逃げ」と捉えられてしまうような説明しかできない

・再転職を繰り返し、職歴に一貫性が見えなくなっている

といった場合です。

つまり、失敗や挫折そのものは問題ではなく、それをどう受け止め、どう次に活かすかが分岐点となります。やり直しを前提にするのではなく、「失敗してもリカバリーできる土台を持つ」ことが長期的なキャリアの安定に繋がります。

🧾まとめ|コンサル転職で後悔しないために

コンサル業界は、確かに成長と挑戦に満ちた魅力的なフィールドです。しかしその一方で、自分自身の価値観やスキル、ライフスタイルと合わないまま飛び込んでしまうと、後悔のリスクも高くなります。

この記事でご紹介したように、転職を失敗させる人にはいくつかの共通点があります。

・イメージ先行で転職を決めた

・年収や肩書だけを重視した

・“なんとなく成長したい”という漠然とした動機だった

・自走力やロジカルさが不足していた

・カルチャーの違いを軽視していた

こうした落とし穴を避けるためには、転職前の徹底した準備と、入社後を見据えたリアルな自己シミュレーションが不可欠です。

そして、もし仮に転職後に「やっぱり違った」と気づいたとしても、そこからキャリアを立て直す道も必ずあります。重要なのは、自分の経験を言語化し、次に活かす姿勢です。

CaseMatchは、あなたが後悔のないコンサル転職を実現できるよう、ケース面接のトレーニングから、志望企業別対策、入社後の活躍を見据えた支援までを一貫して提供しています。