2025/07/15 (更新日: 2026/01/30)

【27卒向け】アビームインターン選考完全ガイド|初任給・選考フロー・ケース面接まで徹底解説

🏢 アビームコンサルティングとは?|新卒で人気の理由

アビームコンサルティングは、デロイトやアクセンチュアと並ぶ国内有数の総合系コンサルティングファームです。日本発のグローバルコンサルとして、アジアを中心に全世界でプロジェクトを展開しており、「日系企業の変革を支援する立場」として強いプレゼンスを持っています。

就活生の間でアビームが高い人気を誇る理由には、次のような点が挙げられます。

- グローバル展開と日系企業支援のバランス:海外展開を積極的に行いながらも、日本企業との深いリレーションを活かした案件が豊富。

- 育成に強みを持つ組織風土:OJTの手厚さや人材育成制度の充実ぶりは、外資系ファームと比べても非常に評価されている。

- 多様なプロジェクト領域:戦略からIT導入・業務改革・DX推進まで、幅広い領域にコンサルタントが関与できる。

特に「自分の意思でキャリアの幅を広げていける環境」「クライアントとの密接な関係性の中で長期的な価値提供ができる点」などが、安定志向と成長志向の両方を持つ学生に刺さりやすいポイントとなっています。

▼他ファームの解説はこちらから

【27卒】アクセンチュア インターン選考フローと対策完全ガイド | ESからケース面接まで - CaseMatch(ケースマッチ)| 完全無料のAIケース面接対策

【27卒】PwCコンサルティング 新卒・インターン選考完全ガイド|採用フロー・Webテスト・内定のコツまで解説 - CaseMatch(ケースマッチ)| 完全無料のAIケース面接対策

【27卒向け】アビームインターン選考完全ガイド|初任給・選考フロー・ケース面接まで徹底解説 - CaseMatch(ケースマッチ)| 完全無料のAIケース面接対策

🔶アビームの事業内容と特徴

アビームコンサルティングの事業は、戦略立案から業務改革、IT導入・DX支援まで一気通貫で行う「総合系コンサルティング」に分類されます。特定領域に特化するのではなく、クライアントの課題解決を「構想段階から実行支援まで」広範に手掛けているのが特徴です。

🔹主な事業領域

- 戦略コンサルティング:新規事業立案、中期経営計画策定、M&A戦略など

- 業務改革・BPR:現場の業務プロセス改善や部門横断的な構造改革

- IT・デジタル支援:ERP導入(SAPなど)、デジタル化支援、データ活用

- DX推進:ビジネスモデル変革、顧客接点の高度化支援

また、特筆すべきは「自社実行部隊との連携」です。アビームには、計画の実行を担う専門部門(例:ABeam DX Labsなど)が存在し、提案にとどまらない実行力をもってプロジェクトを完遂しています。

🔹日系×アジアでの優位性

アビームは、かつての「デロイト トーマツ コンサルティング」から独立し、現在では日系企業として唯一、アジアに強いネットワークを持つ総合系ファームとしてポジショニングされています。特に製造業や小売、金融といった日本企業の主力産業において、アジア市場での競争力強化を支援する案件が豊富です。

🌟あなたのケース面接力は何点?過去問チャレンジで実力診断

CaseMatchは、『戦略コンサル内定者の3人に2人』が使っていた、ケース特化型AI面接練習サービスです。

✅ 完全無料・スマホでOK・24時間いつでも

✅ 1万件以上の回答データ×プロの評価から、あなたの回答を自動採点

✅また登録していると、コンサルや大手広告代理店などの【CaseMatch特別選考】にも挑戦できる!

👉今すぐ実際に出題されたケース面接を解いて、実力を測定してみませんか?

🔶戦略ユニットとの違いとは?

🌟アビームコンサルティングのなかでも、戦略ビジネスユニット(SBU)は、通常のコンサルティング部門とは明確に異なるポジションを持つ特別なユニットです。

以下では、違いを観点別に整理しながら、具体的に解説します。

🔹プロジェクトのテーマ

- 戦略ユニット:中期経営計画、新規事業立ち上げ、グローバル展開など、経営レベルの意思決定に直結する課題を扱います。抽象度が高く、クライアントのCxO層とのディスカッションも頻繁に発生します。

- 通常部門: 業務プロセス改善、IT導入、DX支援など、現場目線の課題にフォーカスしています。実行フェーズまで長期的に関与することが多く、手触りのある支援が特徴です。

🔹働き方・プロジェクト期間

- 戦略ユニット: 数週間〜3ヶ月の短期案件が多く、スピーディーな仮説検証と意思決定支援が中心です。少人数で動くため、若手にも大きな裁量が与えられるます。

- 通常部門:3ヶ月〜1年以上の中長期プロジェクトが主流です。実行・伴走型のスタイルで、関係構築力や継続的支援力が重視されます。

🔹求められるスキル

- 戦略ユニット: ロジカルシンキング、構造化、抽象的な課題に対応する力。経営視点を持って仮説を立て、素早く思考を回すタフさと粘り強さ。

- 通常部門:論理性に加え、業務知識、ITリテラシー、調整力、チーム連携力。多様なステークホルダーと関わりながら成果を出す力が問われます。

🔹キャリア観点での違い

戦略ユニットは、戦略ファーム的な案件をアビーム内で経験できる貴重な場であり、経営視座を早期から身につけたい学生にとって魅力的です。一方で、求められる水準も高いため、ケース面接・英語対応力など、入念な対策が必要となります。

▼戦略コンサルについてはこちらから

【最新版】外資戦略コンサル人気7社徹底解説 |選考フローからケース問題まで|ケースマッチ - CaseMatch(ケースマッチ)| 完全無料のAIケース面接対策

🔶初任給はいくら?他ファームとの比較も紹介

アビームコンサルティングの初任給は、月給29万5,000円(賞与年2回)が基本となっています。年収ベースでは、おおよそ450万円前後が初年度の水準です(2025年度入社時点)。この金額は、コンサル業界全体で見れば「中間〜やや低め」の位置にありますが、福利厚生や昇給スピードを考慮すると、必ずしも待遇が見劣りするわけではありません。

🔹他社との初任給比較

例えば、アクセンチュアでは月給34万円近く、初年度年収は約500万円が水準です。デロイトトーマツコンサルティングは30万5,000円、NRI(野村総合研究所)は30万2,500円と、いずれもアビームをやや上回る水準です。一方で、アビームは評価に応じた昇給スピードが比較的速く、若手でも着実に年収が上がっていく設計になっています。

🔹戦略ユニットとの違いも存在

なお、戦略ユニット(SBU)配属の場合、初任給や評価制度が異なるケースもあります。具体的な金額は非公開ながら、他の戦略ファームに比べるとやや控えめである一方、日系的な安定感と育成体制の中で戦略案件に携われることが魅力とされています。

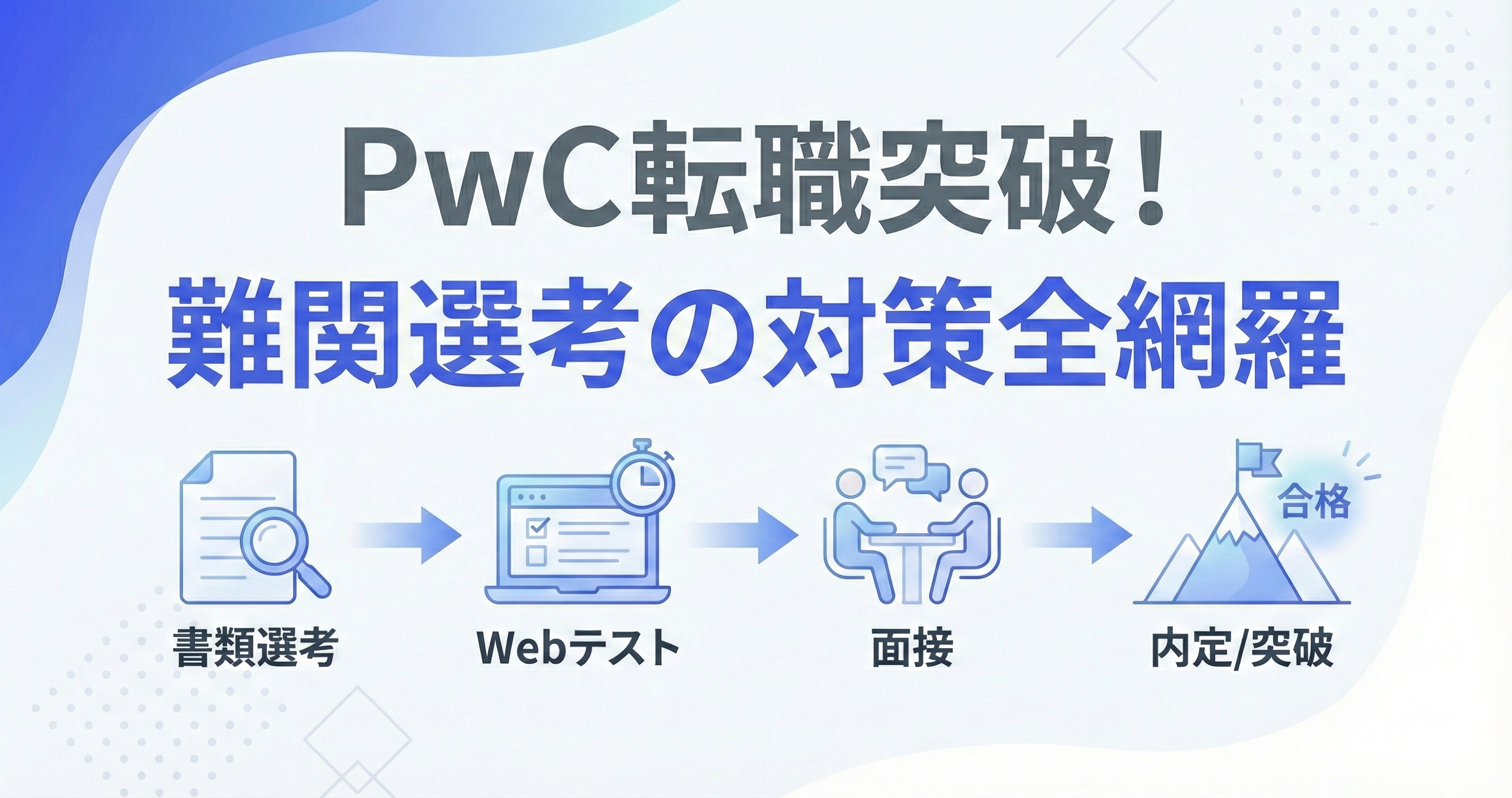

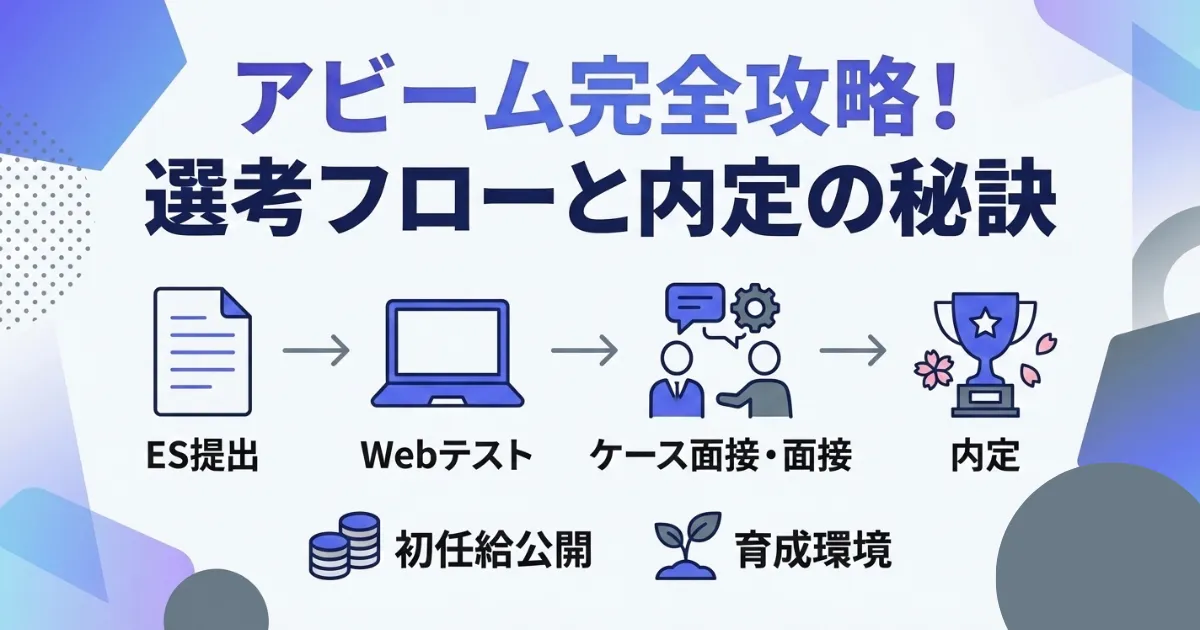

📅 アビームの新卒選考フローを完全解説

🔶選考スケジュールと各ステップの概要

アビームコンサルティングの本選考は、エントリーシートから最終面接まで約1ヶ月半ほどで進行するスピーディな設計が特徴です。例年3月〜5月にかけて本格化し、学生のスケジュール負担が比較的軽いことも魅力のひとつです。

① エントリーシート(ES)提出

選考の入り口。設問数は2〜3問と標準的で、ガクチカ(学生時代に力を入れたこと)・志望動機・自己PRが頻出です。内容自体はオーソドックスですが、「論理構成の明確さ」と「アビームとの接点」が評価に直結するため、一般的な内容の焼き直しでは通過が難しい傾向にあります。

▼ESの書き方解説はこちらから

② Webテスト(SPI)

形式はリクルート社提供のSPI(言語・非言語+性格検査)です。自宅受験が主流で、締切はES提出と同時期に設定されるケースが多いです。

⚠️SPIの足切りはやや厳しめとの声もあり、苦手分野を残したまま臨むと面接に進めないケースも珍しくありません。

③ 一次面接(個人面接+簡易ケース)

担当:若手〜中堅のコンサルタント。時間は30〜40分程度。前半で人物面接(ES深掘り/志望理由/逆質問)、後半で簡易的なケース面接が実施されることが多いです(例:「国内タクシー市場の規模を見積もってください」など)。ケースの難易度は中程度で、結論よりも思考プロセスや説明力が見られています。

▼ケース面接の解説はこちらから

【完全ガイド】ケース面接のお題&回答例|頻出パターンと攻略法を徹底解説! - CaseMatch(ケースマッチ)| 完全無料のAIケース面接対策

ケース面接で評価される回答例とNGパターンを徹底比較 | 過去問を通して学ぶ“内定レベル”の思考vol2 - CaseMatch(ケースマッチ)| 完全無料のAIケース面接対策

ケース面接はどう練習する?初心者でもできる対策方法&合格率を上げるコツ - CaseMatch(ケースマッチ)| 完全無料のAIケース面接対策

ケース面接の必須フレームワーク一覧|効果的な使い方と合格するコツを解説 - CaseMatch(ケースマッチ)| 完全無料のAIケース面接対策

④ 二次面接(個人面接/対話重視)

担当:マネージャークラス。一次よりも志向性やフィット感を重視した質問が増え、ケースを行わないこともあります。

📝「なぜコンサルか」「なぜアビームか」に対する一貫性や、自分の考えを言語化できる力が評価対象です。

雰囲気は穏やかで、あくまで候補者の人柄・価値観を理解しようとする対話型が主流です。

⑤ 最終面接(役員・パートナー)

担当:役員/ディレクタークラス。全体の中で最も志望度が問われるステップです。正解を求められているわけではなく、自分の言葉で語れるか/腹落ちしているかが重視されます。

⑥ 内定・面談

🔶インターン選考と本選考の違い

アビームコンサルティングでは、サマー/ウィンターで実施されるインターン参加者に対して、早期選考ルートが案内されるケースがあります。ただし、「インターンに出れば自動的に内定に直結する」という設計ではなく、あくまで本選考とは“別ルート”で、難易度も形式もやや異なるのが実態です。

🌟インターン経由では、ES・SPIが通れば実際の業務に準じたケース演習に参加できる点が最大の特徴です。

その後、活躍度や人柄に応じて、早期の個別面談や評価面談を経て、特別選考や面接免除が案内されることもあります。

🔹インターン選考の有利さは?

確かに、インターン参加は選考上の一定のアドバンテージになります。特に、「顔が知られている」ことで面接時に安心感を与えやすいことや、インターン中に高評価を得た学生が早期内定につながる例もあります。ただし、インターンに出たからといって面接が免除されるとは限らず、通常ルートと同等の評価基準で選考されることもあります。そのため、インターン経由でも油断せずに自己分析・ケース練習は必須です。

✍️ ES(エントリーシート)の通過率を上げるには?

ここからは、アビームの各選考フロー(ES・WEBテスト・面接)の解説と、それぞれの選考で注意すべき点や通過のために必要な準備やTIPSについて徹底解説していきます。

🔶よく聞かれる設問と回答のポイント

アビームのESでは、例年以下のようなことが問われる傾向にあります: