2025/10/21 (更新日: 2026/02/16)

グループディスカッション書記の書き方テンプレ|役割のコツと失敗しないメモ例

✏️ グループディスカッション(GD)での「書記」とは?

グループディスカッション(GD)における「書記」は、単に議論を記録する役割ではありません。優れた書記は、議論の流れを整理し、チームの思考を可視化することで議論の質を大きく高める「影の司令塔」とも言える存在です。書記の働きによって、議論が円滑に進むか混乱するかが左右されることもあります。

この記事では、書記の本質的な役割と他の役割との違いを明確にし、GDで評価される書記の立ち回り方を解説します。。

🔶 そもそも書記の役割とは?

書記の役割は、一言で言えば「議論の可視化」です。しかし、その本質はさらに深く、主に2つの重要な貢献が求められます。

✅議論の羅針盤:議論の現在地と全体像を「見える化」する

活発な議論では、様々な意見が飛び交い、話が脱線したり、論点がずれたりすることが頻繁に起こります。口頭でのコミュニケーションだけでは、「今、何について話しているのか」「どの意見が重要なのか」といった共通認識が失われがちです。書記は、こうした流動的な議論をリアルタイムで文字に起こし、構造化することで、チーム全員に「議論の地図」を提供する役割を担います。

- 論点の整理: どの議題について、どのような意見が出ているのかを整理します。

- 意見の構造化: 「Aという意見には、Bという理由があり、Cという結論が導かれる」といった形で、意見の論理構造を明確にします。

- 議論の俯瞰: 全員の目に見える形で記録を残すことで、チームがいつでも議論の全体像に立ち返り、論点の漏れや重複を防ぐことができます。

このように、書記がいることで、チームは道に迷うことなく、ゴールに向かって効率的に議論を進めることができるのです。

✅チームの共通認識を醸成する「ハブ」となる

メンバーそれぞれの頭の中にあるアイデアや思考は、言葉として表現されても受け手によって解釈が異なることがあります。書記は、発言内容を客観的に要約し記録する際に、「この意見はこういう意味でよろしいですか?」と確認を行うことで、発言者と他のメンバーの認識のズレを修正します。こうした確認によって共通理解が深まり、全員が同じ前提で議論を進められるようになります。

🔶 他の役割(司会・タイムキーパー・発表者)との違い

GDには書記以外にも重要な役割が存在します。それぞれの役割との違いと、連携のポイントを理解することで、書記としての貢献度を最大化できます。

🔽 司会(ファシリテーター)|議論を「前に進める」推進役

司会は、議論のテーマ設定や意見の促し、進行管理を担う「舵取り役」であり、議論を能動的にリードして前へ進める存在です。

- 連携ポイント: 司会が議論の方向性を見失いかけたり、論点が発散したりした際に、書記が整理したメモを提示することで、「今は〇〇について話しており、△△という意見が出ています」と軌道修正をサポートできます。

🔽 タイムキーパー|時間を「管理する」戦略家

タイムキーパーは、設定された時間内にチームが結論を出すために、時間配分を管理する役割です。議論の「ペースメーカー」として、「残り10分なので、そろそろ結論をまとめましょう」といった声がけを行います。

- 連携ポイント: 書記は、タイムキーパーと密に連携することが不可欠です。「全体の半分が経過しましたが、記録を見る限り、まだ1つ目の論点しか終わっていません」のように、記録(内容の進捗)と時間経過をセットでチームに共有することで、議論のペース配分をより現実的なものに調整できます。

🔽 発表者|結論を「魅力的に伝える」代弁者

発表者は、チームで導き出した結論を、論理的かつ分かりやすく第三者(面接官)に伝える最終的なアウトプットの責任者です。書記は、発表者が自信を持って話せるだけの材料を提供するという非常に重要な役割を担っています。

- 連携ポイント: 書記のメモは、事実上、発表の「台本」そのものになります。そのため、「なぜその結論に至ったのか」というプロセスや根拠が明確にわかるように記録を残すことが、発表者への最大の貢献となります。

🌟あの有名企業からのスカウトを受け取ってみませんか?

CaseMatchは累計1万人以上に利用されているAI面接型スカウトサービスです。

約20分のAI面接を受けることで、スコアに応じて厳選企業からスカウトを受け取ることができます。

- ✅ 完全無料・スマホで手軽に

24時間いつでも参加可能。スキマ時間で就活・転職活動を進められます。- 🤖 AI × プロ評価のハイブリッド採点

1万件以上の回答データ × 専門家の知見で、公平で精度の高いスコアリング。- 🌟 スコアに応じてあの企業からスカウトが

思考力をスコア化することで、40社以上の提携企業からのスカウトにつながります。- 🚀 特別選考ルートに挑戦できる

コンサルや大手広告代理店など、通常より有利な【CaseMatch特別選考】に進めます。

🌟 GD書記が評価される3つのポイント

グループディスカッションにおいて、書記は単なる「記録係」ではありません。では、具体的にどのような動きをすれば、「できる書記」として評価されるのでしょうか。ここでは、GDの書記に求められる3つの重要な能力について、詳しく解説していきます。

🔶 要点を正確にまとめる力

GDでは、限られた時間の中で多くの意見が飛び交うため、評価される書記はすべての発言を逐語的に書くのではなく、議論の本質を捉え、要点を的確に整理して記録します。

🌟「キーワード」と「ロジック」を捉える力が鍵です。

発言から核心となるキーワードや、「主張」と「根拠」の関係(ロジック)を瞬時に見抜き、簡潔にまとめることが求められます。

NGな記録例:

「Aさんは〇〇という商品について、もっと若者向けのプロモーションを展開すべきだと言っていました。なぜなら、最近の若者はSNSをよく利用しており、インフルエンサーを起用した方が効果的だと考えているからです。」評価される記録例:

【意見】若者向けプロモーション強化(Aさん) → 【根拠】SNS・インフルエンサー活用が有効

このように情報を整理することで、誰がどんな意図で発言したのかが一目で分かり、議論の振り返りにも役立ちます。書記には、単なるメモではなく、情報を構造化し共有可能な形に編集する力が求められるのです。

🔶 発言の流れを整理し、議論を見える化する力

優れた書記は、個々の意見を記録するだけでなく、議論全体の流れや構造を可視化し、チームの共通認識を形成します。これは、議論の発散や停滞を防ぐうえで欠かせないスキルです。

🌟「対立意見」と「類似意見」を明確に区別することが重要です。

議論が進むにつれて、意見の対立や重複が生じます。これらを整理し関係性を示すことで、論点を明確化し、より建設的な議論を促せます。

🔹対立意見の可視化

【案A】コスト重視 vs 【案B】品質重視

→ 対立軸を明記することで、「コストと品質を両立できる方法は?」といった発展的な議論につなげられます。🔹類似意見のグルーピング

Aさん:若者向けデザイン

Bさん:パッケージの刷新

→【共通項】デザイン面の改善

似た意見をまとめることで論点が整理され、議論を効率的に進められます。

🔶 チーム全体の議論を促すサポート力

評価される書記は、ただ受け身で記録するだけではありません。議論の状況を冷静に観察し、チームの生産性を高めるために積極的に働きかける「縁の下の力持ち」としての役割も果たします。

🌟議論の「停滞」や「偏り」を解消する発言をしましょう

議論が行き詰ってしまった場合や、特定の人しか発言していない状況は、GDにおいて避けたい事態です。書記は、客観的な記録を元に、議論を活性化させるためのサポートを行います。

🔽議論の停滞時に:

- 「記録を見返すと、〇〇という論点については、まだ意見が出ていないようです。この点について、どなたかご意見はありますか?」

- これまでに出た意見を要約して提示し、「これまでの話をまとめると、〇〇という方向性でよろしいでしょうか?」

🔽発言の偏りがある場合に:

- 「〇〇さんからは先ほど△△というご意見をいただきましたが、まだ発言されていない〇〇さんは、どのようにお考えですか?」

このように書記は、「見えないリーダーシップ」を発揮できるポジションでもあります。

▼GD初心者向け解説記事はこちらから

🎓【初めてのグループディスカッションが不安な人必見】苦手を克服する5つのコツと実践解答例 - CaseMatch(ケースマッチ)| AIケース面接・AI面接で対策しながらスカウトが

🧾 GD書記の書き方テンプレート【実際に使える例付き】

オンラインGDでは、発言をすべて正確に書き取ることよりも、議論の流れ=構造を把握することが重要です。ここでは、オンラインGDの書記が使える“構造化テンプレ”を紹介します。

🔶 オンラインGD書記のための構造化テンプレ(Googleドキュメントなど)

まず意識すべきは、どんなテーマの議論も3つのブロックに分解できるということです。

フェーズ | 書くべきこと | 意識する構造キーワード |

|---|---|---|

① 現状・課題 | 何が問題か? | 「なぜ今このテーマ?」・「原因は?」 |

② 解決策・方針 | どうすれば良いか? | 「何を」「どうやって」 |

③ 結論・理由 | 最も重要な主張は? | 「なぜそれがベストか」 |

📌 ポイント:議論が始まる前に、この3つの枠をメモ上に用意しておくだけで、書記の思考が格段に整理されます。

「今話しているのは課題の話か、解決策の話か」を即座に分類できるため、情報の洪水に流されにくくなります。

🧭 議論をツリー構造で整理する

議論が進むにつれて意見が枝分かれしていくときは、ロジックツリー形式でまとめると流れを見失いません。下の例を見てみましょう。

テーマ:観光を復活させるには?

├─ 現状:コロナ後も観光客が戻らない

│ └─ 原因:地方の魅力が伝わっていない

│ └─ SNS発信力が弱い

├─ 解決策①:SNSを活用した情報発信強化

│ └─ 担い手:地元学生 or 企業コラボ

├─ 解決策②:交通アクセス改善

│ └─ 予算問題あり(要現実性検討)

└─ 結論:企業と連携したSNS発信+アクセス改善

議論中に、頭の中(またはメモ上)でこのツリーを組み立てるイメージです。「課題→原因→解決→結論」の矢印構造が自然に見えるため、チームの思考の流れを即座に把握できます。書記がこの構造を描けていれば、議論が脱線したときに「今の話はどの枝に関係するか」を指摘することも可能になります。

🗂 発表・共有に使えるまとめテンプレート

議論の最後には、チーム全員が理解しやすい形で情報をまとめる必要があります。以下のテンプレートは、どんなテーマにも対応できる万能型のフォーマットです。

【テーマ】

○○を改善するには?

【現状】

〜〜のため○○が課題

【原因】

〜〜が原因(例:情報発信不足)

【解決策】

① ○○の強化

② △△との連携

【合意点】

〜〜を軸に対応することで一致

【結論】

→ ○○が最重要。理由:××。

構成は非常にシンプルですが、「現状 → 原因 → 解決 → 結論」というの流れになっているため、論理が通った発表内容になります。

🪄 応用編:議論の型で整理する

テーマによっては、上記の3ブロック以外の構造を取る方が整理しやすい場合もあります。以下の4つは代表的な議論の型です。

議論タイプ | 構造の型 | 書記の整理方法 |

|---|---|---|

問題解決型 | 現状→課題→原因→解決→結論 | 王道。テーマが「〜を改善するには?」の場合に最適 |

選択型 | 選択肢A/B/C → 評価軸 → 比較 → 結論 | 「どちらが良いか?」系のテーマ |

政策提案型 | 課題→方針→施策→期待効果 | 「〜を促進するための施策」系 |

アイデア創出型 | ニーズ→アイデア→実現性→効果 | 「〜を増やすためのアイデア」系 |

つまり、

🔹まずはテーマがどの型に当てはまるかを見極め、

🔹それに合った構造を意識してメモを取り、

🔹最終的には「現状→原因→解決→結論」という一本のストーリーに収束させる。

これこそが、オンラインGDにおける“構造化書記”の型です。構造を見抜ける書記がいるだけで、議論の質は驚くほど上がります。

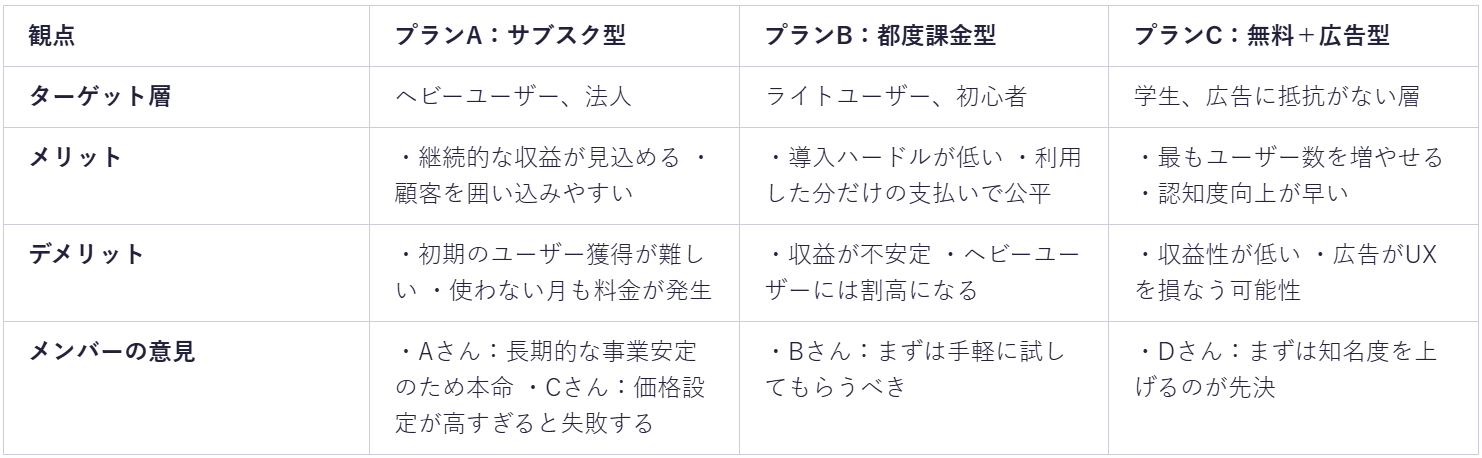

🌟表形式でわかりやすくまとめる方法も

複数の選択肢を比較検討する議題(例:「A案とB案、どちらが良いか」)の場合、表形式を用いると、メリット・デメリットや特徴を視覚的に対比させることができ、非常に効果的です。

💡 グループディスカッション書記のコツ5選

テンプレートを準備するだけでも書記の役割は十分に果たせますが、他の学生と差をつけ、面接官から高く評価されるためには、もう一歩踏み込んだ工夫が求められます。ここでは、単なる記録係から脱却し、議論の質を向上させる「デキる書記」になるための、実践的な5つのコツをご紹介します。これらのコツを意識するだけで、あなたの立ち回りは大きく変わり、チームへの貢献度も飛躍的に高まるはずです。

🔶 ①意見を要約して確認しながら書く

発言者の言葉をそのまま一字一句書き写すのは、優れた書記の仕事ではありません。重要なのは、発言の核心を捉えて要約し、その内容が本人の意図と合っているかを確認することです。この「要約と確認」のプロセスが、議論の質を大きく左右します。

■ なぜ「要約と確認」が必要なのか?

- 認識のズレを防ぐ: 人は同じ言葉を聞いても、解釈が異なる場合があります。「あなたの意見は、〇〇という理解で合っていますか?」と確認することで、発言者と他のメンバーとの間の認識のズレをその場で修正できます。

- 議論のテンポを整える: 活発な議論では話がどんどん進んでしまいますが、書記が要約を挟むことで、一度立ち止まって内容を整理する良い「間」が生まれます。

- 発言者への配慮: 自分の意見が正確に理解され、記録されていると分かると、発言者は安心してさらに意見を述べることができます。

■ 具体的な確認のセリフ例

「Aさん、ありがとうございます。今のご意見を、『短期的な売上を重視し、即効性のあるSNS施策を優先すべき』という点で記録しますが、この要約でよろしいでしょうか?」

この一言を挟むだけで、あなたは単なるタイピング係ではなく、議論の内容を深く理解しようと努める、積極的な参加者として評価されます。

🔶 ②タイムキーパーと連携して、進行を見える化

タイムキーパーが「残り10分です」と時間を告げるだけでは、チームは具体的に何をすべきか判断に迷うことがあります。ここで書記がタイムキーパーと連携し、「残された時間」と「やるべきこと(議論の進捗)」を結びつけることで、議論の生産性は劇的に向上します。

■ 具体的な連携方法

タイムキーパーが時間をアナウンスしたタイミングで、書記がすかさず記録内容と照らし合わせて、現状を可視化します。

- タイムキーパー: 「残り時間の半分、15分が経過しました。」

- 書記: 「タイムキーパーさん、ありがとうございます。記録を確認すると、現状分析は終わりましたが、具体的な解決策についてはまだ意見が出揃っていません。残りの時間で、解決策のアイデア出しと、最終的な結論の決定まで進める必要がありそうです。」

このように、「時間」という情報に、「記録」という具体的な内容の進捗を付け加えることで、チーム全員が「今、自分たちはどの段階にいて、あとどれくらいのペースで進めなければならないのか」を明確に共有できます。

🔶 ③発表者が困らないように「結論部分」を明確に残す

GDの最終的な成果は、発表者が行うプレゼンテーションで評価されます。そして、その発表の質は、書記が残したメモの質に完全に依存します。特に「結論」とその「理由」が誰の目にも明確にわかる形で記録されているかは、決定的に重要です。

■ 発表者が求める「最高のメモ」とは?

🔽結論が明記されている:

「チームの結論」 のような見出しを使い、最終的な決定事項を太字や囲み線で強調して記述する。

🔽結論に至ったプロセスがわかる:

なぜその結論になったのか、その根拠や理由が箇条書きで分かりやすく整理されている。

- 例:【結論】A案を採用する。

- 【理由1】短期的な効果が最も期待できるため。

- 【理由2】B案の懸念点であるコスト問題を、時間内に解消できなかったため。

- 【採用されなかった意見】B案(コスト面)、C案(実現可能性が低い)

🔽最終確認を行う:

議論の最後に、「それでは最終確認です。私たちのチームの結論は〇〇で、その理由は△△、ということで皆さんよろしいでしょうか?」と口頭で確認し、チーム全体の合意形成を促す。

🔶 ④緊張せずに「聞き役+整理役」として貢献する意識

「何か気の利いた意見を言わなければ」と焦る必要は全くありません。書記の大切な役割は、優れたアイデアを出すことではなく、チームから出たアイデアを整理し、議論の土台を整えることです。この役割に徹する意識を持つことで、過度な緊張から解放され、本来のパフォーマンスを発揮できます。

■ 書記の貢献は「発言」だけではない

- 聞く力: メンバーの発言に集中し、その意図を正確に汲み取る「傾聴力」こそが、書記にとって最も重要なスキルです。

- 整理する力: 飛び交う意見を構造化し、誰もが理解できる形にまとめることは、0から1のアイデアを生み出すことと同じくらい価値のある貢献です。

- 確認・質問する力: 「〇〇という意見で合っていますか?」という確認や、「この点について、もう少し詳しく教えていただけますか?」という質問も、議論を深めるための立派な「発言」です。

自分が「聞き役+整理役」のプロフェッショナルであると割り切ることで、精神的な負担が軽くなり、冷静に全体を俯瞰できるようになります。

⚠️ GD書記でよくある失敗とその回避法

書記はチームへの貢献度が高く、評価されやすい役割である一方、良かれと思って取った行動が裏目に出てしまう「落とし穴」も存在します。ここでは、書記が陥りやすい3つの典型的な失敗例と、それを乗り越えるための具体的な対策を解説します。

🔶 書くことに集中しすぎて議論を聞けない

これは、真面目で責任感の強い人ほど陥りがちな、最も典型的な失敗です。一言一句漏らさず記録しようとするあまり、タイピングマシーンと化してしまい、議論の「意味」を理解する余裕がなくなってしまう状態です。

■ なぜこの失敗が起こるのか?

「すべてを記録しなければ」というプレッシャーから、発言者の言葉を追いかけることに必死になり、脳の処理能力が「聞く→書く」という単純作業に占有されてしまいます。その結果、議論の流れや全体像を完全に見失ってしまうのです。

✅この失敗の回避法:「完璧な記録」ではなく、「議論の要点を押さえた地図」を作る。

- 「聞いて理解する」が8割、「書く」が2割: 常にこのバランスを意識し、まずは相手の言いたいことの核心を頭で理解することに集中します。

- キーワード・速記法を活用する: 全てを文章で書こうとせず、「メリット→Me」「ターゲット→T」のように、自分なりの記号や省略語を徹底活用します。(第三章参照)

- 一呼吸置いてから書く: 発言者が話し終えてから、一瞬「この人の主張の核は何か?」と考えて、その要点だけを書き出す癖をつけましょう。焦ってリアルタイムで追う必要はありません。

🔶 発言者の意見をそのまま書き写してしまう

次の失敗パターンは、ただ聞こえた言葉をそのまま記録してしまう「単なる転記」です。これでは、AIの音声認識ツールと何ら変わりません。書記に求められているのは、情報を整理・構造化し、新たな価値を付け加えることです。

■ なぜこの失敗が起こるのか?

発言者の意見を勝手に要約して、意図と違う形で記録してしまうことを恐れるあまり、客観性を保とうとして、無加工のまま記録してしまうケースです。

■ この失敗の回避法 「要約+確認」のプロセス構造化を意識する:

「これは現状分析だな」「これはAさんの意見への反論だ」というように、発言の位置づけを常に考えながら、適切な場所に書き込みます。

- 自分の言葉で言い換える: 「つまり、〇〇というご意見ですね?」と、一度自分の言葉で要約し、発言者に確認を取ります。(第四章参照)このワンクッションを置くことで、要約のズレを防ぎつつ、情報を簡潔に整理できます。

- 関係性を矢印などで示す: 対立意見には「⇔」、根拠には「⇒」といった記号を使い、意見と意見の繋がりを視覚的に表現する工夫をしましょう。

🔶 結論があいまいなまま時間切れになる

GDのゴールは、制限時間内にチームとしての結論を出すことです。議論が白熱し、多くの意見が出たにもかかわらず、それらが収束されないままタイムアップを迎えてしまうのは、最も避けたい結末です。この責任の一端は、書記にもあります。

■ なぜこの失敗が起こるのか?

書記が「記録する」という受け身の姿勢に徹しすぎて、議論を「まとめる」方向へ積極的に働きかけないと、議論は発散する一方になりがちです。司会者やタイムキーパー任せにしてしまうことが主な原因です。

■ この失敗の回避法:タイムキーパーと連携し、「結論を出す」というゴールから逆算して、議論の交通整理を行う

- 「結論」の欄を先に作る: メモを取り始める段階で、ページの最後に「結論」という大きな枠をあらかじめ作っておきます。この「空欄」を埋めることがチームの目標である、と全員で視覚的に共有します。

- 時間を意識した声がけをする: タイムキーパーからの時間報告を受けたら、すかさず「残り10分ですが、記録を見る限り、まだ解決策が3つ出ていて絞り込めていません。そろそろ多数決や評価軸での絞り込みに移りませんか?」と、具体的な次のアクションを提案します。

- 選択肢を提示して収束を促す: 議論が発散していると感じたら、「皆さんの意見をまとめると、方向性としてはA案とB案の2つに大別できそうですが、いかがでしょうか?」と、議論の選択肢を提示し、チームが結論を出しやすいよう誘導しましょう。

🎯 書記に向いている人・向いていない人

グループディスカッションの役割分担で、自分がどの役割を選ぶべきか迷う人は多いでしょう。この章では、書記の適性について深く掘り下げ、役割選択に迷った際の判断基準となるヒントを提供します。

🔶 「気配り」「整理力」「全体視点」が強みの人が向く

書記の役割は、単にタイピングが速い、あるいは字が綺麗といった表面的なスキルだけで務まるものではありません。面接官から高く評価される書記に共通しているのは、議論を円滑にし、チームの成果を最大化するための、以下のような内面的な強みを持っていることです。

🔽 情報を構造化する「整理力」がある人(論理的思考力と要約力)

混沌とした議論の中から、構造を見つけ出し、誰もが理解できる形にまとめる能力は、書記の中核スキルです。

- 要点をまとめるのが得意: 複雑で長い話を聞きながら、リアルタイムで「つまり、この人の主張の核は〇〇だ」と要点を抜き出し、簡潔な言葉でまとめる力がある人。

- 情報の取捨選択ができる: 議論のゴール達成という目的意識を持ち、すべての発言を記録するのではなく、本質的な意見と、単なる感想や脱線した話とを冷静に見極め、記録にメリハリをつけられる人。

- 物事を体系的に捉えられる: Aという意見とBという意見の対立構造や、Cという意見がAの根拠になっている、といった情報の関係性を素早く見抜き、矢印や図などを使って構造的に整理できる人。」

🔽 一歩引いた「全体視点」を持てる人(俯瞰力と客観性)

議論の渦中にいながらも、常に冷静に全体を見渡せる能力が、チームを正しい方向へ導きます。

- 常にゴールを意識できる: 目の前の細かい論点に没頭しすぎず、「この議論は、最終的な結論を出すために本当に必要か?」という視点を常に持ち、時間配分を意識できる人。

- 客観性を保てる: メンバーの意見に対して個人的な感情や賛否を挟まず、あくまで中立的な立場で事実をフラットに記録することに徹することができる人。

- 状況を冷静に分析できる: 「今はアイデアが発散しているフェーズだ」「そろそろ収束させるべき時間だ」といった、議論全体の「空気」や「流れ」を客観的に把握し、次の展開を予測できる人。

🔶 迷ったら司会よりも書記がおすすめな理由

「リーダーシップを発揮したいけれど、議論を引っ張っていく司会をやるほどの自信はない…」多くの学生が抱えるこの悩みに対する最適な答えが、戦略的に「書記」を選択することです。一見すると受け身で地味な役割に見えるかもしれませんが、実は司会者とは異なる形でリーダーシップを発揮でき、かつ失敗のリスクが少ない、非常に有利なポジションなのです。

■ 司会(ファシリテーター)が抱える大きなリスク

司会は議論をリードする花形的な役割である一方、その責任は重く、失敗した際のリスクも大きいことを理解しておく必要があります。

- 議論が停滞・発散した場合、その責任を一身に背負いやすい。「あの司会者の進行が悪いからだ」という印象を持たれ、低評価に直結する可能性があります。

- 時間管理、論点整理、意見の引き出し、軌道修正など、高度なマルチタスク能力が常に求められ、少しでも歯車が狂うと立て直しが困難になります。

- 自分の意見を言うタイミングと量のバランスが非常に難しい。出しゃばりすぎても、控えめすぎても、リーダーシップを疑われてしまいます。

🌟書記が「見えないリーダー」として輝ける理由

これに対し、書記は司会者をサポートする立場だからこそ、より安全かつ効果的に自分の価値を示すことができます。

- 「客観的な記録」という最強の武器を持てる: 自分の主観ではなく、「記録を見ると、A案のメリットについては意見が尽くされていますが、B案についてはまだ深掘りできていません」のように、誰もが納得せざるを得ない「事実」を根拠に議論へ介入できます。これにより、反発を招くことなく、自然な形で議論を正しい方向へ導くことが可能です。

- 精神的な余裕を持って全体を俯瞰できる: 議論を進行させるという重圧から解放されているため、心に余裕が生まれます。その余裕があるからこそ、一歩引いた視点から司会者や他のメンバーが見落としている論点の漏れや矛盾点を発見し、的確な指摘ができるのです。

🔚 まとめ|書記は“見えないリーダー”になれる役割

グループディスカッションにおける「書記」は、単なる記録係ではなく、議論の質を左右する「影の司令塔」です。発言の要点を正確にまとめ、議論の流れを「見える化」することで、チームの共通認識を形成します。司会やタイムキーパーと連携し、客観的な記録を武器に議論の停滞や発散を防ぐ動きは、まさに「見えないリーダーシップ」そのものです。書くことに集中しすぎる、発言をそのまま写すといった失敗を避け、チームをゴールに導く意識を持つことで、書記は選考で高く評価される最高のポジションになり得ます。