2025/10/28 (更新日: 2026/02/16)

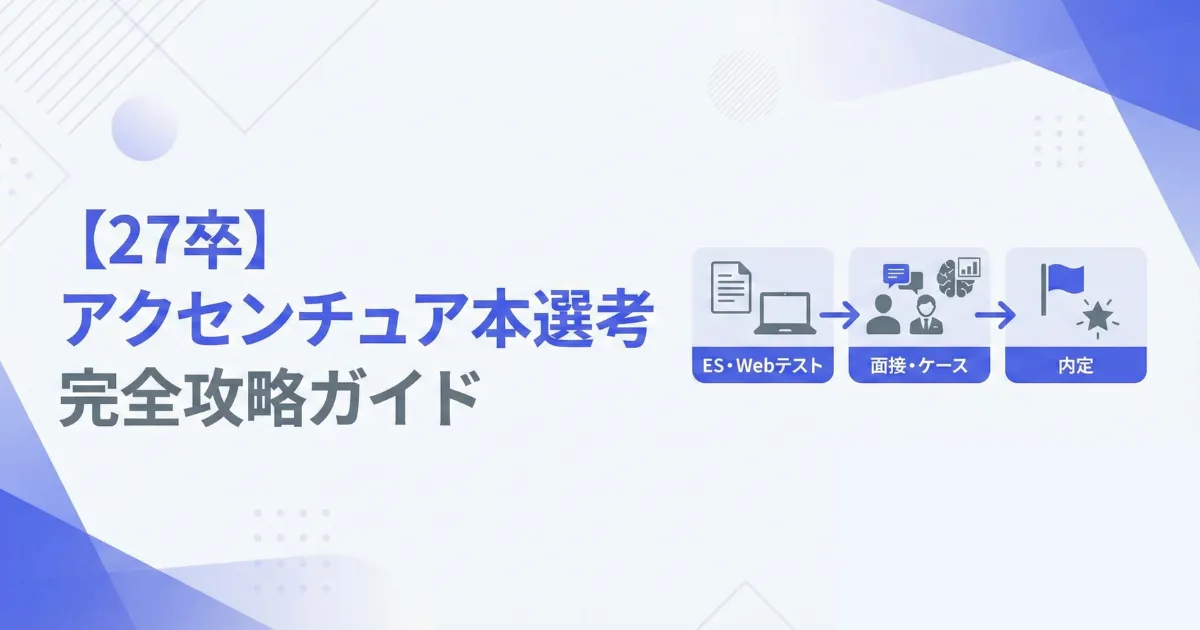

【27卒】アクセンチュア本選考のすべて|選考フロー・ES・ケース面接対策まとめ

💡 はじめに:アクセンチュア本選考の特徴とは?

🔶 他のコンサルと何が違う?アクセンチュアの採用スタイル

アクセンチュアの採用スタイルは、他の多くのコンサルティングファームとは異なります。その最大の違いは、採用する人材の「多様性」と「専門領域の広さ」にあります。これは、同社のビジネスモデルが「戦略策定」だけに留まらないことに起因しています。

■ vs 戦略ファーム(MBB):「実行力」と「規模」

マッキンゼーやBCGなどの戦略系ファームが「戦略立案(What)」に特化するのに対し、アクセンチュアは戦略策定から実行まで一貫して担うのが特徴です。採用人数も桁違いに多く、戦略人材だけでなく、IT・データ・デザインなど多様な専門人材を受け入れています。

■ vs Big4(デロイト・PwCなど):「テクノロジー基盤の強み」

Big4が会計・財務を中心に強みを持つ一方、アクセンチュアはIT・DX支援を中核としたコンサルティングが強み。もともとIT部門から独立した背景があり、「テクノロジーを前提に戦略を考える」文化が根付いています。

🔶 どんな学生が評価されやすいのか?

アクセンチュアの多様な選考プロセスにおいて、共通して高い評価を得やすい学生像には、明確な理由があります。

🔹 主体性とチャレンジ精神

アクセンチュアでは大規模かつ最先端のプロジェクトが多く、受け身では活躍できません。世界中のナレッジを活用し、自ら学び・挑戦する主体性が、成長の鍵とされています。

🔹 チームで価値を発揮できる力

多様な専門性を持つメンバーと協働するため、協調性とコミュニケーション力が不可欠。個人の成果よりも、チーム全体の成果を最大化できる人材が求められます。

🔹 テクノロジーへの好奇心

戦略とテクノロジーを融合する同社では、最新技術への理解と関心が重視されます。プログラミング経験は不要ですが、AIやクラウドなどが社会をどう変えるかを自分の言葉で語れる学生が高く評価されます。

🌟あの有名企業からのスカウトを受け取ってみませんか?

CaseMatchは累計1万人以上に利用されているAI面接型スカウトサービスです。

約20分のAI面接を受けることで、スコアに応じて厳選企業からスカウトを受け取ることができます。

- ✅ 完全無料・スマホで手軽に

24時間いつでも参加可能。スキマ時間で就活・転職活動を進められます。- 🤖 AI × プロ評価のハイブリッド採点

1万件以上の回答データ × 専門家の知見で、公平で精度の高いスコアリング。- 🌟 スコアに応じてあの企業からスカウトが

思考力をスコア化することで、40社以上の提携企業からのスカウトにつながります。- 🚀 特別選考ルートに挑戦できる

コンサルや大手広告代理店など、通常より有利な【CaseMatch特別選考】に進めます。

🧭 アクセンチュアの選考フローを徹底解説

🔶 エントリーから内定までの全体スケジュール

アクセンチュアの選考は、通年採用に近い形で複数の応募締め切りが設けられていることが特徴です。27卒の場合、大学3年生の夏(2025年6月頃)に開始されるサマーインターン選考が、事実上のキックオフとなります。

■ 一般的な選考フロー

基本的な本選考のプロセスは以下の通りです。

🔽1,エントリーシート(ES)提出

- 志望動機やガクチカ(学生時代に力を入れたこと)など、基本的な内容が問われます。

🔽2,Webテスト・適性検査(C-GAB形式)

- 論理的思考力や数的処理能力といった、コンサルタントとしての基礎能力を測るためのスクリーニング(足切り)です。

🔽3,グループディスカッション(GD)

- 4〜6人程度のグループで特定のテーマについて議論し、結論を発表します。チーム内での協調性や論理構築力が評価されます。

※年度や職種(特にソリューション・エンジニア職など)によっては実施されないケースもあります。

テーマ例:「〇〇業界(例:アパレル、飲食)の売上を20%向上させる施策を考えよ」「日本のフードロス問題を解決するビジネスを立案せよ」

▼グループディスカッション対策についてはこちらから

🔽4,個人面接(通常2〜3回)

- 1次面接:人事または現場の若手〜中堅社員が担当。ESの深掘りを通じ、基本的な人柄やコミュニケーション能力、論理的思考力を見られます。

- 2次面接:マネージャー〜シニア・マネジャークラスが担当。ケース面接が課される場合もあり、より深く思考力や経験、アクセンチュアへのフィット感が見られます。

- 最終面接:マネージング・ディレクター(MD)クラスの役員が担当。入社意欲の最終確認と、長期的に活躍できる人材かどうかのカルチャーフィットが厳しく判断されます。

今すぐ実際に出題されたケース面接を解いて、実力を測定してみよう👉

🔽5,内定

🔶 本選考とインターン選考の違い

アクセンチュアへの入社ルートは、大きく分けて「本選考ルート」と「インターン選考ルート」の2つが存在します。これらは応募時期もプロセスも異なる、完全に別物の選考です。本選考の記事であるため、ここではインターンが本選考にどう影響するか、その関係性に絞って詳しく解説します。

■ インターン参加者の「選考優遇」が本選考に与える影響

最大の違いは、インターン参加者、特にそこで🌟高い評価を得た学生が受けられる「選考優遇」です。これは、本選考のプロセスに大きな影響を与えます。

- 大幅な選考ステップの免除(スキップ):インターンでの実績が評価された学生は、本選考のES、Webテスト、GD、1次面接(場合によっては2次面接)までがすべて免除され、いきなり「早期選考ルート」として最終(または2次)面接からスタートできるケースが一般的です。

- 時期的なアドバンテージ:この早期選考ルートは、一般の本選考スケジュールよりも数ヶ月早く進みます。一般学生が大学4年の春(2026年4〜5月)に1次面接を受けている間に、インターン優遇組は大学3年の冬(2026年1〜2月)に最終面接を受け、内定を獲得しているケースも珍しくありません。

▼インターン選考についての解説はこちらから

【27卒】アクセンチュア インターン選考フローと対策完全ガイド | ESからケース面接まで - CaseMatch(ケースマッチ)| 完全無料のAIケース面接対策

■ 本選考受験者(インターン不参加)が意識すべきこと

インターンに参加していないからといって、本選考で不利になるわけではありません。 ただし、インターン組が「実務能力」を証明して最終選考に進んでいるのに対し、本選考組はそれを「面接」という場で証明しなくてはなりません。したがって、面接では「過去の経験(ガクチカ)」をただ話すのではなく、その経験がいかにアクセンチュアの業務(多様なメンバーとの協働、テクノロジーへの好奇心、主体的な課題解決)において再現性があるかを、より強く論理的にアピールする必要があります。

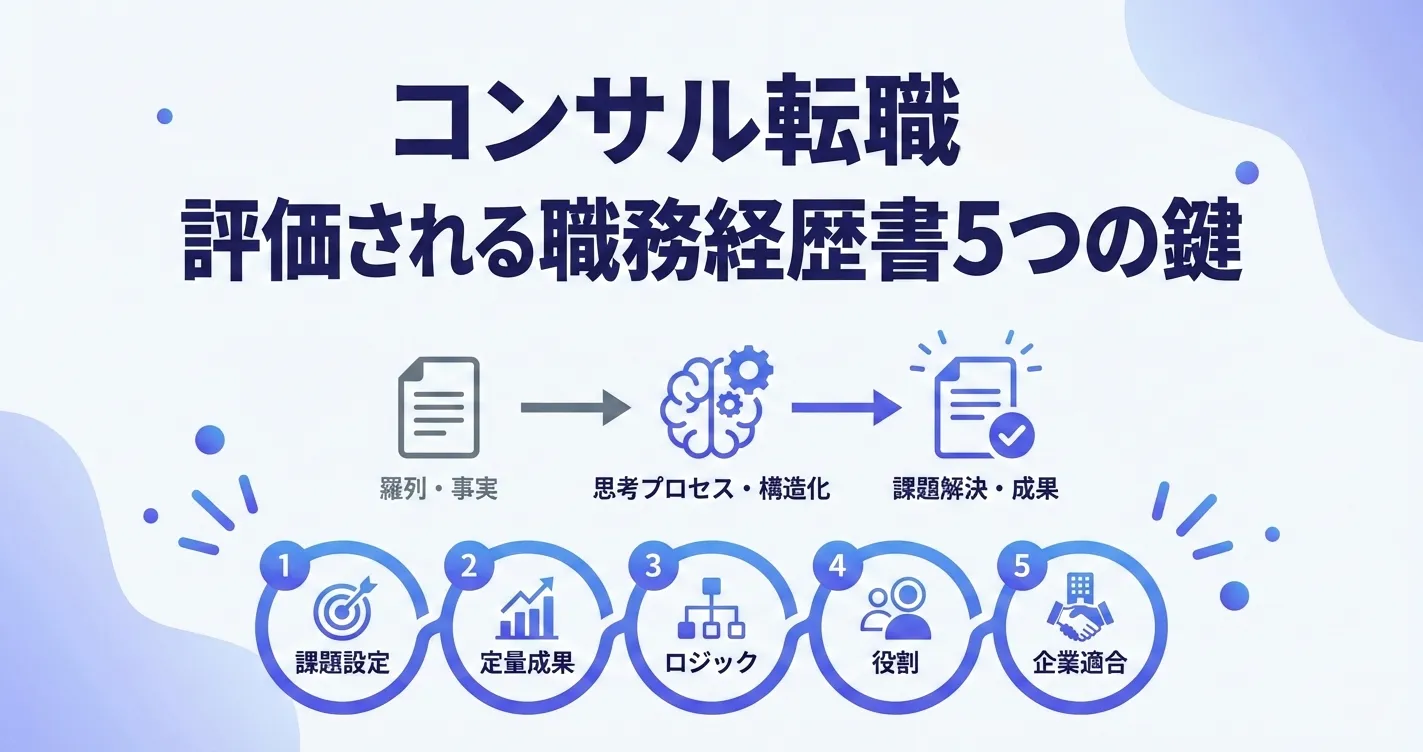

📝 ES(エントリーシート)対策:通過者の共通点とは?

アクセンチュアのESは、候補者の論理的思考力と、同社が求める人物像(DNA)とのフィット感を見極めるための「最初の関門」です。学歴や経験のインパクト以上に、「思考のプロセス」と「主体性」が伝わるかどうかが合否を分けます。通過者のESには明確な共通点があります。

🔶 よく聞かれる設問例と評価ポイントを分析