2025/05/13 (更新日: 2026/01/29)

【27卒】BCG(ボストンコンサルティング)インターン・新卒採用の全貌|採用大学・選考フロー・内定の秘訣

🎓 BCGってどんな会社?|戦略コンサルのトップに君臨する理由

🔸 戦略ファームの中でのBCGの立ち位置とは

BCGは1966年に東京オフィスを開設した最初期の外資戦略コンサルです。以降、日本の大企業の経営課題に深く関わり存在感を拡大してきました。現在は東京・名古屋・大阪・京都・福岡の5拠点に約1,000人が在籍し、国内MBB最大規模を誇ります。

グローバルでも急成長し、2024年は売上135億ドル(前年比+10%)📈。AI・ESG・企業変革など変化の激しい領域で高い評価を得ています。

▼他戦略ファームについてはこちらから

【最新版】外資戦略コンサル人気7社徹底解説 |選考フローからケース問題まで|ケースマッチ - CaseMatch(ケースマッチ)| 完全無料のAIケース面接対策

【三大コンサルMBBとは何か】初心者向けの基本知識と選考対策 - CaseMatch(ケースマッチ)| 完全無料のAIケース面接対策

【27卒】マッキンゼーのインターン&選考フロー完全攻略|Webテスト・面接の実態と内定の秘訣 - CaseMatch(ケースマッチ)| 完全無料のAIケース面接対策

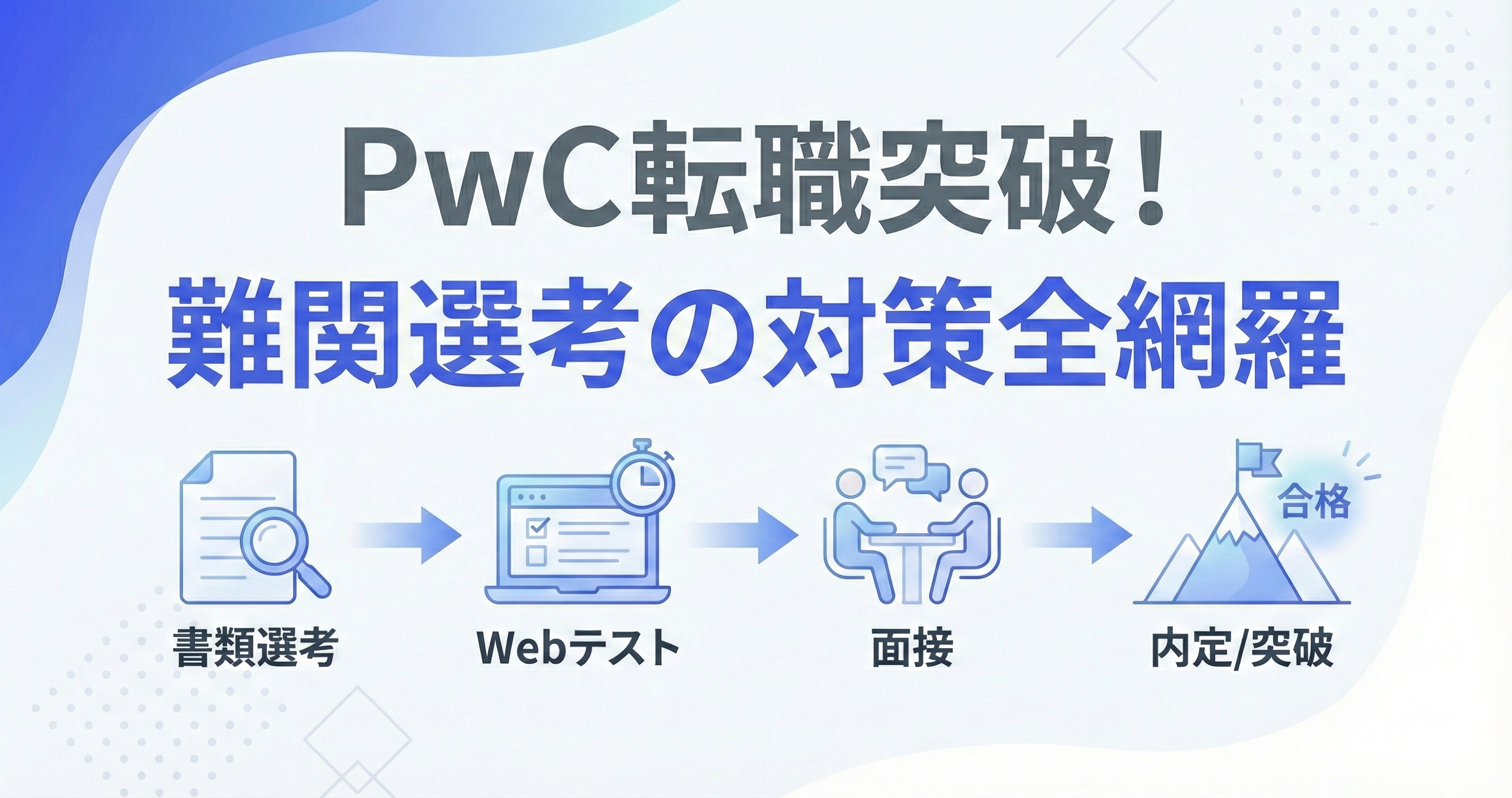

PwC Strategy& 新卒選考ガイド|年収、特徴から採用フローの全貌を紹介 - CaseMatch(ケースマッチ)| 完全無料のAIケース面接対策

🔸 BCGの特徴|「カルチャー」「キャリアパス」

BCGのカルチャーの核は、「多様性からの連帯」。心理的安全性や協働を重視し、「柔らかい人が多い」との声も。選考でも人柄を重視する傾向があります。

🚀キャリアは、「アソシエイト → コンサルタント → プロジェクトリーダー → プリンシパル → パートナー」という明確な昇進ルートがあり、通常2~3年ごとにステップアップします。

🔸 他ファームと何が違う?マッキンゼー・ベインとの比較

BCGの特長を理解するには、他ファームとの比較が有効です。

💼 案件領域

BCG:民間×公共の両立が強み

マッキンゼー:グローバルに政府案件が豊富

ベイン:PEファンド支援や民間企業の改革に特化

BCGは特に中央省庁との連携実績が豊富で、社会インパクトのある案件に携われる点が魅力です。

🌐 スタッフィング体制

マッキンゼー:完全グローバルプール

BCG:リージョナルスタッフィング(地域単位でのチーム構成)

➢日本支社は独立性が高く、日本語や日本企業文化に強い人材が多く在籍しています。

🔸 デジタルと多様性への進化

2023年に「BCG X」を立ち上げ、3,000名超のエンジニア・データサイエンティストを集約。戦略から実装まで支援可能に。中途やテック出身者も多く、多様性あるカルチャーが根付いています。

🌟BCGは伝統ある戦略ファームでありながら、公共×民間、デジタル、グローバル、多様性の面で独自の進化を遂げています。

次章では、そんなBCGに「どんな人が受かっているのか?」について、データとともに詳しく見ていきましょう。

🌟あなたのケース面接力は何点?BCGの過去問で実力診断してみませんか?

CaseMatchは、『戦略コンサル内定者の3人に2人』が使っていた、ケース特化型AI面接練習サービスです。

✅ 完全無料・スマホでOK・24時間いつでも

✅ 1万件以上の回答データ×プロの評価から、あなたの回答を自動採点

✅また登録していると、コンサルや大手広告代理店などの【CaseMatch特別選考】にも挑戦できる!

▼今すぐBCGの過去問を解いて、今の実力を測定してみませんか?

📚 BCGに受かるのはどんな人?|学歴・採用大学の実態

🔸 BCG内定者の出身大学ランキング【2024年版データ】

大学通信の調査によると、2024年卒のBCG内定者の出身大学は以下の通りです:

- 東京大学:22名

- 京都大学:12名

- 早稲田大学:5名

- 慶應義塾大学:3名

- 一橋大学:2名

- その他:4名 (出典)

全体の採用者数は48名であり、東京大学出身者が約46%を占めています。

🔸 旧帝・早慶以外でもチャンスはある?

結論から言えば、旧帝・早慶以外の大学からでもBCGの内定を獲得することは可能です。

👉しかし、その難易度は決して低くなく、いわゆる“非ターゲット層”が内定を勝ち取るためには、明確な戦略と高い実行力が求められます。

実際、2024年卒のデータを見ると、BCGの内定者は東京大学や京都大学といった難関国立大が圧倒的に多く、上位校出身者が採用全体の大部分を占めています。いわゆる“学歴フィルター”は明示的には存在しないものの、高難易度の選考過程において自然淘汰的にふるいにかけられている構造があるのは事実です。

ただし、だからといって「大学名だけですべてが決まる」わけではありません。BCGは明確に「学歴に代わる個の力」を評価するカルチャーを持っており、以下のような資質・経験がある場合、出身大学にかかわらず評価される傾向にあります。

🔹 “地頭”を選考で証明できる

BCGは、ケース面接・GMAP(またはSPI)など複数の選考フェーズを通して、認知能力・思考の柔軟性・構造化力を総合的に見ています。

ここでスコアや議論の質で高い評価を得られれば、大学名の持つ情報価値は相対的に薄まります。 実際、非上位校からの内定者には、ケース面接で圧倒的なパフォーマンスを示したことで高評価を得た例も多く存在します。

🔸 学歴以外に求められる“非認知スキル”とは

BCGの選考では、学歴やテストの点数といった「認知スキル」だけでなく、以下のような「非認知スキル」も重視されます:

- 協働性:チームでの作業において、他者と効果的に協力し、意見を調整する能力。

- 柔軟性:新しい状況や課題に対して、柔軟に対応し、適応する力。

- リーダーシップ:チームを導き、目標達成に向けてメンバーを鼓舞する能力。

- チャーム(魅力):他者を惹きつける人間的な魅力や親しみやすさ。

特に「チャーム」は、BCGの選考において重要視される要素の一つです。これは、クライアントとの信頼関係を築く上で、単なる論理的思考力だけでなく、人間的な魅力やコミュニケーション能力が不可欠であるためです。これらのスキルをアピールし、選考で効果的にアピールすることが、内定獲得への鍵となります。

🎯 各選考フローの全貌と通過ポイントを徹底解説

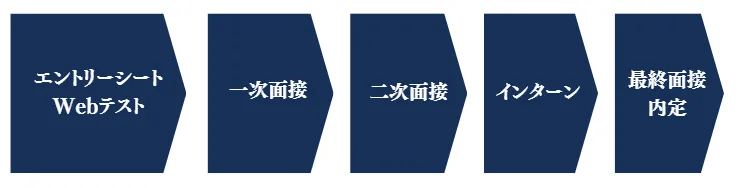

🔸選考フローの全体像

選考のほとんどは夏~春に実施されるジョブ選考(インターン)を通じて進行し、ここで高評価を得られた学生のみが最終面接へと進み、内定に至るケースが圧倒的多数を占めます。

📌つまり、ESやWebテスト、ケース面接といった前段階は、すべて「ジョブ参加資格を得るための通過点」にすぎないという構造です。

BCGの選考フローで特徴的なのはやはり「ケース面接」があることです。BCGでは2回ケース面接がありますが、ここでの通過率は非常に低く、厳しい競争を勝ち抜かない限り、ジョブに参加することはできません。

またBCGのジョブは単なる「体験型インターン」ではなく、実際のプロジェクトに近い形式で課題に取り組む選抜型の選考ステージでもあります。

内容のレベルも高く、参加学生のほとんどが他ファーム選考でも上位層という前提のなかで、どれだけチーム貢献できるか・議論をリードできるかが厳しく見られています。

🔸 ES(エントリーシート)の評価ポイント