2025/05/27 (更新日: 2026/01/30)

BCG中途採用のケース面接を突破するには?実例・対策・評価基準を徹底解説

目次

🌍 BCGとはどんなファームか?中途採用者が知るべき基本情報

🔸 企業概要と事業領域

🔸 他のMBBや日系ファームとの違い

🔸 役職ごとのキャリアパス・在職年数・年収目安

🧭 BCG中途採用の選考プロセスと面接概要

🔸 書類選考からオファーまでの全体フロー

🔸 新卒と中途で異なるポイントは?

🔸 ケース面接は何回?実施タイミングと回数

🧠 BCGのケース面接とは?公式Tipsとともに特徴を解説

🔸 戦略思考 × 論理性を問うディスカッション型

🔸 公式ページに見る“思考の明確さ”と“対話力”の重要性

🔸 面接官は“答え”より“思考プロセス”を見ている

🧪 中途採用で出題されやすいケース問題の例

🔸 フェルミ推定(仮説思考・計算力の基礎)

🔸 売上向上系(戦略思考+実務感覚)

🔸 抽象テーマ(構造化・発想力・価値観)

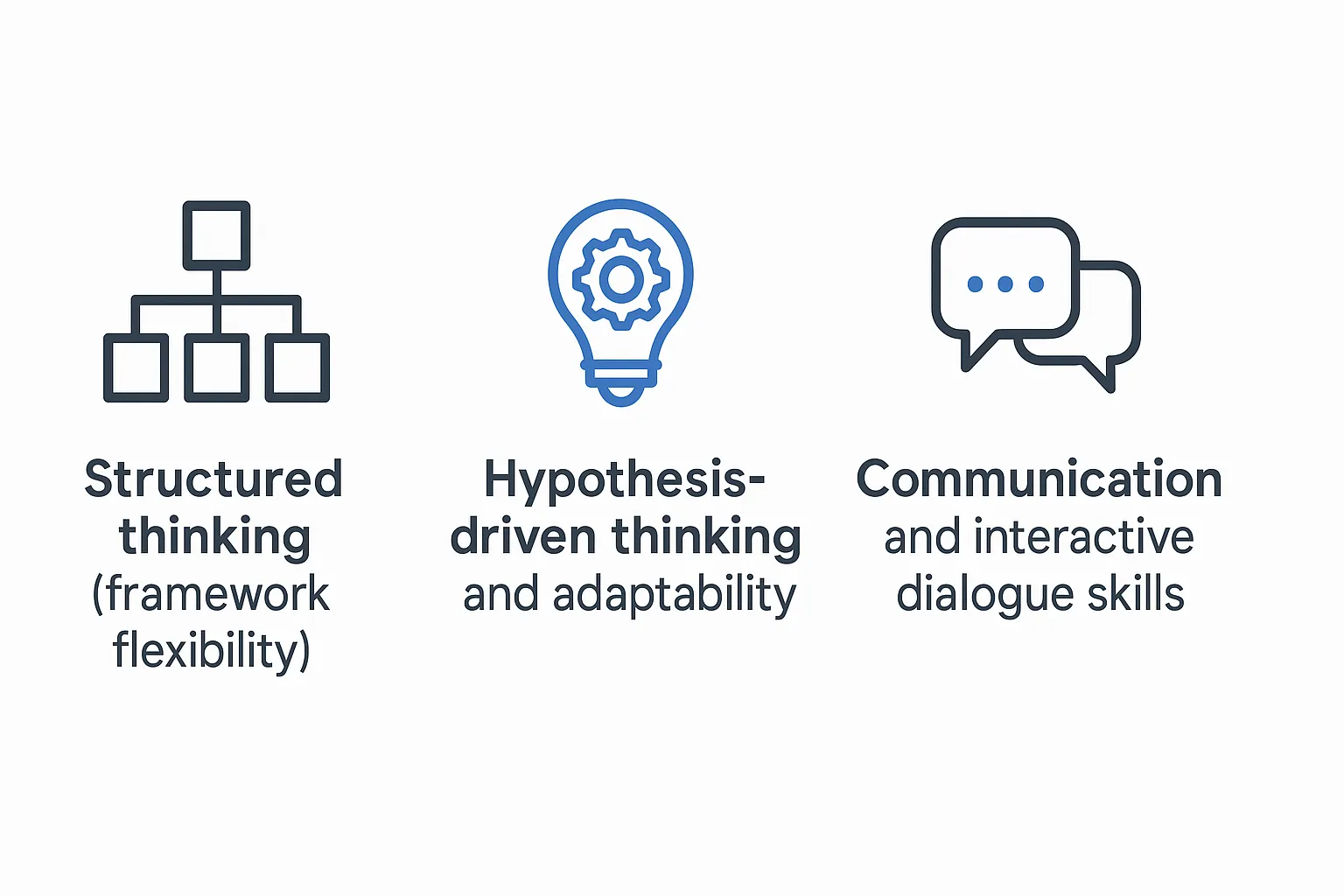

🎯 BCGのケース面接で評価されるポイント

🔸 構造化(フレームワーク活用の柔軟性)

🔸 仮説思考と柔軟な修正力

🔸 対話力・インタラクティブなやり取りの質

🧱 中途組がやりがちな失敗とその回避法

🔸 「一人で完結」しすぎてしまう

🔸 前職スキルに頼りすぎる/活かしきれない

🔸 「型」にはめすぎた解答の危険性

🏆 BCG内定者に学ぶリアルな成功体験

🔸 事業会社→BCGに転職した30代前半のケース

🔸 ケース面接で高評価を得た「回答の構造」例

🔸 CaseMatchの活用術と効果的な練習法

🧩 まとめ:BCG中途選考を突破するために必要なこと

🌍 BCGとはどんなファームか?中途採用者が知るべき基本情報

BCGの中途採用選考に臨むうえで、まず理解しておきたいのが「BCGという企業そのもの」です。どのような文化・強みを持ち、どのような人材を求めているのかを正確に捉えることで、志望動機やケース面接での発言に説得力が生まれます。

この章では、BCGの基本情報として、企業概要・他社との違い・キャリアパスと待遇面までを一通り整理します。中途採用者としての立ち位置を明確にし、自分に求められる資質を把握する足がかりとしてください。

💡 BCGを本気で目指すなら、準備の質が内定を左右します。

CaseMatchでは、BCGで実際に出題されたケース問題に、無料でチャレンジできます。

「今の実力を客観的に把握したい」「構造的に考える感覚を身につけたい」という方は、まず1問トライしてみてください。

✅ 日々の練習結果から企業スカウトが届く!

✅ 完全無料・スマホでOK・24時間いつでも

✅ 20,000件以上の回答データ×プロの採点結果で、自動フィードバック

成長の「過程」そのものが、企業からの「評価対象」になる。

そんな新しい転職体験が、CaseMatchではじまっています。

▼BCG過去問ベースの無料ケース問題に挑戦する

🔸 企業概要と事業領域

ボストン コンサルティング グループ(Boston Consulting Group, 略称BCG)は、1963年にアメリカ・ボストンで創設された、世界を代表する戦略系コンサルティングファームです。創業者であるブルース・ヘンダーソンが提唱した「経験曲線」は、企業経営や経済学に大きな影響を与えた概念として知られています。

現在、BCGは50か国以上、100を超える都市に拠点を展開しており、約30,000人以上の社員を抱える巨大ファームに成長しています。日本法人(BCG Japan)は、東京・大阪・名古屋にオフィスを構え、日本国内外の大手企業を支援しています。

事業領域としては以下のような分野が挙げられます:

・企業戦略、新規事業開発、M&A戦略

・デジタルトランスフォーメーション(BCG Xとの連携)

・オペレーション改革、コスト構造の見直し

・組織・人事戦略(リーダーシップ開発、D&I)

・サステナビリティ・ESG関連の長期戦略支援

・官公庁・自治体・NPOなど非営利組織への支援

BCGは単に「戦略を考える」だけでなく、クライアントと共に変革を完遂する「実行支援型」のコンサルティングを志向しており、近年ではデジタル人材やアジャイル開発の専門家も社内に多く在籍しています。

BCGの社風や企業文化についてより深く理解したい方には、以下の記事が参考になります。

👉 【27卒】BCG(ボストンコンサルティング)インターン・新卒採用の全貌|採用大学・選考フロー・内定の秘訣

新卒採用向けの記事ですが、BCGの企業としての特徴やカルチャーが詳しく解説されており、中途採用を目指す方にも有益な情報が含まれています。

🔸 他のMBBや日系ファームとの違い

BCGは、マッキンゼー、ベインと並んでMBB(世界三大戦略コンサル)と称され、日本国内でもトップファームの一つとして位置づけられています。

その中でも、BCGは以下の点で独自の文化と強みを持っています:

・ディスカッション重視:面接や社内議論において、議論のプロセスや他者との協働が重視される

・フラットな組織風土:パートナー層との距離が近く、若手の意見も積極的に取り入れる文化

・誠実さとチームワークを重んじる:成果だけでなく、クライアントやチームへの貢献姿勢も評価対象となる

・専門性と柔軟性の両立:業界別チームと横断的な機能チームが連携し、複雑な課題に立体的に取り組む

一方で、日系ファームと比べた際の違いとしては、以下の点が特に顕著です:

・案件単価が高く、数千万円〜数億円規模のプロジェクトが主流

・英語での社内コミュニケーションやレポーティングが日常的に発生

・実力主義の評価制度により、年齢や年次に関係なく抜擢されるチャンスがある

中途採用者にとっては、これまでの経験に基づく独自の視点や思考の柔軟性が歓迎される環境と言えるでしょう。必ずしもコンサル出身者だけでなく、事業会社・官公庁・スタートアップ出身者など多様なバックグラウンドの人材が活躍しています。

MBB各社の中途採用における評価基準や、他ファームとの違いについては、以下の記事で詳しく解説されています。

👉 三大コンサルMBBとは何か|初心者向けの基本知識と選考対策

🔸 役職ごとのキャリアパス・在職年数・年収目安

BCGでは明確なキャリアパスが設定されており、成果と能力に応じてスピーディーな昇進が可能です。以下に、代表的な職階ごとの平均在職年数と年収レンジをまとめます。

役職 | 平均在職年数 | 年収目安(万円) |

|---|---|---|

Associate | 約1.5年 | 800~1,200 |

Consultant | 約2~3年 | 1,200~1,800 |

Project Leader | 約2~3年 | 1,800~2,500 |

Principal | 約3~4年 | 2,500~3,500 |

Partner | - | 3,500~ |

🧭 BCG中途採用の選考プロセスと面接概要

BCGへの中途入社を目指すにあたっては、選考フローの全体像を把握しておくことが不可欠です。新卒と同様に高い思考力と適応力が求められますが、中途ならではの評価ポイントや面接内容の違いも存在します。

この章では、BCGの中途選考の進み方、求められるスキルセット、新卒との違い、そしてケース面接がどのタイミングで行われるかを詳しく解説します。

🔸 書類選考からオファーまでの全体フロー

BCGの中途採用は、基本的に随時募集(通年採用)の形式をとっており、特定の採用時期に縛られません。そのため、候補者のタイミング次第で選考を進められる柔軟さがあります。

プロセスは一般的に以下の流れで進行します:

・書類選考(職務経歴書、英文レジュメ、志望理由書など)

・一次面接(ケース面接+フィット面接)

・二次面接(ケース中心。2名との個別 or 同時)

・最終面接(主にフィット面接だが、ケース実施もあり)

・オファー面談/条件提示

選考期間は全体で2週間〜1か月程度が目安です。早ければ2週間以内でオファーが出ることもあり、非常にスピーディーな意思決定がなされるのが特徴です。

なお、ポジションによってはケースが合計4〜5本課される場合もあります。

🔸 新卒と中途で異なるポイントは?

選考フロー自体は大きく変わりませんが、面接内容や評価ポイントには明確な違いがあります。

・実務経験の深さと応用力が問われる:中途は「過去に何を成し遂げたか」「どのように考え、行動したか」が重視されます

・志望動機の整合性:転職理由とBCGでのキャリア意義が論理的かつ具体的である必要があります

・ケース面接のレベルが高め:より実践的・抽象的なテーマが多く、答えのない問題にどうアプローチするかが見られます

たとえば、「ある製造業の海外展開戦略」や「自治体の財政再建計画」といった、リアルな問題に対して、仮説を立てつつロジックを構築する力が問われる傾向があります。

🔸 ケース面接は何回?実施タイミングと回数

BCGの中途採用では、原則として2〜3回のケース面接が実施されます。タイミングと頻度は以下の通りです:

・一次面接:1〜2本(1人の面接官と60分程度)

・二次面接:2人の面接官が個別または連続で1本ずつ

・最終面接:フィット中心だが、面接官によってはケースを追加実施

中途採用では特に、“正解のないテーマ”に対してどのように構造化し、論点を発見していくかという点が評価されます。判断材料の少ない状況でも前向きに仮説を立てられるか、曖昧な設定を自分なりに整理して提案できるかがポイントになります。

また、面接中のやり取りは非常にインタラクティブで、面接官との**“対話の質”自体が評価対象**になります。これは後述の評価基準にも深く関わってくる重要な視点です。

🧠 BCGのケース面接とは?公式Tipsとともに特徴を解説

BCGの選考で最大の関門となるのが「ケース面接」です。問題の正解を出す力というよりも、構造的に考え抜き、相手と対話しながら仮説を構築していく力が求められます。

特に中途採用では、ビジネス経験に裏打ちされた視点や柔軟な論点整理力が期待されるため、単なる知識やロジックの正確さだけでは不十分です。

この章では、BCGが公式に提示している面接Tipsをもとに、BCGのケース面接の進め方や評価観点を具体的に解説していきます。

🔸 戦略思考 × 論理性を問うディスカッション型

BCGのケース面接の最大の特徴は、面接官と受験者が“対話を通じて一緒に考えていく”スタイルであるという点です。出題形式は、フェルミ推定、売上向上、コスト構造、参入戦略など多岐にわたりますが、全体としては「一方的な答え探し」ではなく、仮説とロジックを往復するプロセスが重視されます。

・「この前提で考えると、どのような仮説が立てられますか?」

・「なぜこの打ち手を選んだのか、他の選択肢との比較は?」

・「追加で必要な情報があるとすれば、それは何か?」

このようなやり取りの中で、面接官は思考の柔軟性・構造化の力・優先順位の付け方を見ています。BCGでは、たとえ結論に至らなくても、途中の思考過程に価値を置く文化が強く根付いており、「議論の質」自体が評価対象になります。

🔸 公式ページに見る“思考の明確さ”と“対話力”の重要性

BCGの公式採用ページ(Interview Resources – BCG Japan)でも、ケース面接のTipsが次のように説明されています。

・面接官に質問する

・理解が曖昧なまま分析に入らない

・課題の構造化と、課題解決の枠組みを意識する

・優先順位を考える

・考えてから話す

・課題解決の仮説を立てる際にクリエイティビティを意識する

・素早く正確に計算する

・複数の考えを統合し、分析から結論を引き出す

・答えがはっきりしなくてもうろたえない

・一人で考えない

・ケース情報を外に流したり、事前知識を用いたりしない

・自然体でケースインタビューを楽しむ

特に強調されているのが、答えそのものではなく「思考のプロセス」を示すこと。相手の問いかけに冷静に対応し、何を考え、なぜそう考えたのかを言語化する力が重視されます。

また、数字やデータに強いこと以上に、情報が曖昧な状況でも前向きに仮説を構築し、論理的に展開する力が高く評価されます。

🔸 面接官は“答え”より“思考プロセス”を見ている

BCGの面接官は、候補者が導いた「結論」そのものよりも、そこに至るまでの“思考の道筋”を重視しています。答えが完璧でなくても、仮説をどう立て、情報をどう分類し、なぜその方針を選んだかを論理的に説明できることが重要です。

・仮説を立てる際に、どういう判断軸を使ったのか

・前提が崩れた場合、どう軌道修正するか

・面接官の反応や追加情報をどう活かしたか

これらのやり取りは単なる口頭試験ではなく、コンサルタントとしての素養をそのまま試される場といえます。

また、BCGでは「相手とともに考えられるか」が非常に重要な価値観であり、面接官との会話のキャッチボールを通じて、“知的な協働”ができる人材かどうかを見極めようとしています。

その意味でも、CaseMatchで提供されているようなインタラクティブな模擬面接での事前練習は非常に有効です。次章では、実際に出題されやすい問題の具体例について紹介します。

🧪 中途採用で出題されやすいケース問題の例

BCGのケース面接では、問題の形式や業界が多岐にわたるため、初学者にとっては「一体どんな問題が出るのか?」という不安がつきものです。特に中途採用者には、ビジネス現場での経験を活かしながら柔軟に対応できるかが問われます。

この章では、BCGで出題されやすい代表的なケース問題のタイプを整理し、どのようなアプローチが求められるのかを具体例とともに解説します。

🔸 フェルミ推定(仮説思考・計算力の基礎)

フェルミ推定とは、実際の数値が不明な状況で、大まかな仮定を積み上げて「概算」を導く問題形式です。中途採用者に対しても定番の導入問題として出題されることがあり、仮説構築・構造化・計算処理のスキルが総合的に見られます。

代表的な出題例:

・「日本全国に傘は何本あるか」

・「東京都内の電動キックボードの市場規模を試算せよ」

・「ある空港の1日あたりの利用者数を見積もれ」

重要なのは、答えの正確さよりも、どういう分解・仮定を置いたかという点です。面接官に「どのように考えて進めたのか」を明確に説明できるようにしましょう。

🔸 売上向上系(戦略思考+実務感覚)

最も頻出なのが、売上向上や利益改善をテーマとする問題です。これは、戦略ファームらしい「経営課題の抽象化と構造化」に加えて、現実の事業運営への理解と直感が求められます。

出題例:

・「FSCの成長戦略を立案せよ」

・「地方の小売企業がeコマースを導入し売上を上げたい。打ち手は?」

・「高級アパレルブランドの店舗戦略を立てよ」

こうした問題では、PEST・4P・バリューチェーンなどのフレームワークを単なる暗記でなく“柔軟にカスタマイズ”して使えるかが試されます。また、単に打ち手を並べるのではなく、効果と実現性の観点から優先順位をつけて提案する力も重要です。

👉今すぐBCGの過去問を解いて、実力を測定してみませんか?

🔸 抽象テーマ(構造化・発想力・価値観)

BCGの特徴的な出題傾向として、数値や業界情報に依存しない、抽象的な社会課題や概念的なテーマが挙げられます。これらは構造化・優先順位付け・価値判断の筋道を問う設問として設計されており、コンサルタントとしての思考の軸が試されます。

出題例:

・「日本の幸福度を上げるには」

・「教養とは何か」

・「20代の金融リテラシーを向上させるにはどうすべきか」

このタイプの問題では、すぐに正解を出そうとせず、まずは論点を丁寧に整理する姿勢が求められます。抽象度が高いため、自分なりの切り口や社会観を持って議論を構成できるかが評価されやすい点です。

🎯 BCGのケース面接で評価されるポイント

BCGのケース面接では、単に「正解にたどり着くこと」ではなく、論理性・柔軟性・対話性といったコンサルタントとしての資質が総合的に評価されます。中途採用においては、これまでの実務経験に基づいた“考える力”がどのように活かせるかが、合否を分ける重要なポイントです。

この章では、BCGが候補者をどのような観点で評価しているのか、主に3つの軸から丁寧に解説します。これらを理解したうえでケース練習に臨むことで、評価されやすいアウトプットの形に近づけるようになります。

🔸 構造化(フレームワーク活用の柔軟性)

BCGに限らず、戦略系ファームでは思考をいかに構造的に整理できるかが大前提のスキルです。しかしBCGの場合は、フレームワークを“そのまま当てはめる”のではなく、状況に応じて自分で再構成する柔軟性がより強く求められます。

・問いに対して「どんな切り口で分解すべきか」を自分で定義できるか

・クライアントの業種や規模、状況に応じて仮説の立て方や分解軸を変えられるか

・どの変数がこの問題において“本質的”かを見極められるか

たとえば、「ファストフードチェーンの売上向上を提案せよ」というケースに対し、表面的に「売上=客数×単価」で分解して終わるのではなく、「来店頻度」「時間帯別売上」「デリバリー比率」「店舗回転率」など、実務感と整合性のある視点で深掘りできるかが評価されます。

また、構造化の説明では、ホワイトボードや紙面上に簡単な図やマトリクスを描けると、より説得力が高まります。視覚的に構造を伝える力も、BCGでは評価対象の一部です。

🔸 仮説思考と柔軟な修正力

BCGのケース面接では、問題を提示された瞬間から「何から考え始めるか」が強く問われます。そのためには、一定の仮説を立てて話を進める“仮説思考”が重要です。ここでの仮説とは、“一時的に置いてみる前提”のようなものであり、固定的な答えではありません。

・「仮にAという要因が主因だと考えるなら、まずはAを深掘ってみたいと思います」

・「現時点では○○がネックかもしれないと想定していますが、追加情報があれば修正可能です」

・「方向性が間違っていたら、ご指摘いただければ修正します」

このような柔軟さを持った仮説の使い方は、実際のコンサル業務においても非常に重要なスキルであり、BCGの面接官はこの資質を慎重に見ています。

特に中途採用者には、前職での実務経験に裏付けされた「問題の勘所」に気づけるかが期待されており、仮説構築の初速と修正力の両立が大きな差になります。

仮説思考は「当てる力」ではなく、「進める力」とも言い換えられます。不完全な情報の中でも前に進む姿勢を見せられるかが鍵です。

🔸 対話力・インタラクティブなやり取りの質

BCGのケース面接は、単なる“質疑応答”ではなく、知的なキャッチボールを重視するディスカッション型です。したがって、評価されるのは「どれだけよく話すか」ではなく、相手の問いかけにどう反応し、思考を深めていけるかという“協働性”の部分です。

・相手の反応に合わせて、柔軟に説明の切り口を変えることができるか

・分からないことは素直に聞き返し、必要な情報を引き出す姿勢があるか

・仮説が間違っていたときに、防御的にならず自然に修正できるか

BCGのクライアントは、官公庁・外資系・スタートアップなど非常に多様であり、現場では「硬直したロジック」よりも「しなやかな対話力」の方が求められる場面が多くあります。

そのため、面接の場でも「この人と一緒に考えたい」と面接官に思わせられるような共創的な姿勢は、それ自体が評価ポイントとなります。

なお、回答の精度に自信がない場合でも、「この点はまだ整理がついていないのですが〜」と前置きしたうえで、正直かつ前向きに会話を進める態度はむしろ好印象です。コミュニケーションの“質”そのものが評価の大きな比重を占める点は、BCG特有の傾向といえるでしょう。

🧱 中途組がやりがちな失敗とその回避法

中途採用でBCGを受ける方の多くは、事業会社や官公庁、スタートアップなどで豊富な実務経験を持っています。しかし、コンサル未経験者の場合、その経験がかえってケース面接における思考の癖や答え方の“ズレ”を生むこともあります。

この章では、中途採用でよく見られる失敗パターンと、それを避けるための具体的な対策を紹介します。「良かれと思ってやってしまうこと」が面接では減点対象になってしまうこともあるため、自分の癖を客観視するヒントとして活用してください。

🔸 「一人で完結」しすぎてしまう

多くの中途人材は、職場で「問題を一人で解決する力」や「実務経験に基づいた即断即決力」を求められてきた背景があります。しかし、BCGのケース面接では、「一人で完結して答える」姿勢がマイナス評価になることがあります。

・全体の思考を共有せず、いきなり答えに飛びついてしまう

・黙り込んでしまい、面接官が何を考えているのか分からない状態になる

・仮説や構造を伝えず、自分の頭の中だけで進めてしまう

このようなスタイルは、チームで考えることが前提のコンサルティング業務とはそぐわないと見なされてしまいます。思考のプロセスを「声に出して共有」し、面接官との対話を意識的に行うことで、思考の透明性と柔軟性を示すことができます。

🔸 前職スキルに頼りすぎる/活かしきれない

中途採用者にとって最大の武器は、これまでのキャリアで培ってきた経験です。しかし、これがケース面接の中で「過剰に依存してしまう」または「うまく表現できず活かしきれない」という両極端な失敗が見られます。

・「自社ではこうやっていた」と、特定の業界常識に引っ張られすぎる

・逆に、自分の経験がケースに合わないと感じ、話が浅くなる

・質問の背景に気づけず、表面的な提案に終始してしまう

BCGのケース面接では、経験の活用が歓迎される一方で、“その場の問題に合わせて再構成できるか”という柔軟性が重視されます。前職の知見を一度フラットに戻し、問題の本質に合わせて応用する姿勢が重要です。

また、実際の面接では、「前職の経験で似た課題に直面したことはありますか?」といった質問もされることがあるため、汎用化した形で自分の経験を語る準備をしておくとよいでしょう。

🔸 「型」にはめすぎた解答の危険性

ケース対策を熱心に行ってきた方ほど、既存のフレームワークや「模範解答の型」に頼りすぎる傾向があります。確かに一定の型を身につけることは重要ですが、それがかえって「画一的な答え」に見えてしまうと、BCGでは減点対象になります。

・PEST、4Pなどのフレームワークをそのまま当てはめるだけで終わってしまう

・オリジナリティがなく、機械的に見えてしまう

・問いに対して適切でない枠組みを無理に使おうとしてしまう

BCGの面接官は、「自分の頭でその場で考えているかどうか」を非常に重視します。型に頼るのではなく、構造を自分で組み立て直す力、判断軸を文脈に合わせて変えられる思考の柔軟性が評価されます。

特に中途の候補者に対しては、「パターン学習型ではなく、実務的な知見と論理的思考を融合できる人材かどうか」が見られています。練習の中で「自分なりに考え抜く時間」を設けることが、テンプレ回答からの脱却に繋がります。

🏆 BCG内定者に学ぶリアルな成功体験

BCGのケース面接対策を進めるうえで、「実際に通過した人がどう考え、どう答えたか」を知ることは、非常に大きな学びになります。中途入社者のバックグラウンドは多様であり、成功の道筋も一様ではありませんが、面接突破者に共通する“考え方の質”と“準備の深さ”には一定の傾向があります。

この章では、実際にBCGから内定を獲得した中途入社者の体験談をベースに、思考のポイントや練習方法、面接で評価された具体的な要素を紹介します。自分の立ち位置と照らし合わせて、対策方針の参考にしてください。

🔸 事業会社→BCGに転職した30代前半のケース

前職は国内メーカーの経営企画部門に在籍。新規事業やM&Aの社内案件に多く関与しており、「より多様な業界・テーマに関わりたい」との想いから、戦略ファームへの挑戦を決意。コンサル未経験ながら、実務に基づいた戦略思考の土台を強みに、BCGに内定。

面接突破の要因として語られたのは以下の点:

・自社経験に引きずられすぎず、常に「なぜその施策が効くのか」を汎用化して語った

・ケース中の仮説構築において、具体的な業界知識を軸に論点整理ができた

・「事業を動かした経験」が、BCGの“実行力重視のプロジェクト”と合致して高評価に

この方は、回答の精度だけでなく、「自分の経験をどうBCGで活かせるか」を筋道立てて説明できた点が決定打になったと振り返っています。

🔸 ケース面接で高評価を得た「回答の構造」例

BCGの面接では、アウトプットそのものよりも「答え方の質=構造・筋道・判断の順序」が評価されます。実際に内定者が使用していた回答の進め方には、以下のような特徴が見られました。

・最初の5分で「課題をどう捉えるか」「どう分解して考えるか」を口頭で整理

・仮説に基づき、「必要な情報→検討すべき打ち手→効果の評価」の順で展開

・途中で面接官から補足情報を受けた際も、「前提を再構成→仮説を更新」する流れを明示

このような進行によって、面接官が「この人はプロジェクトの現場でも使える」と感じるようになります。つまり、面接は“模擬会議の場”と捉えて臨むのが効果的なのです。

🔸 CaseMatchの活用術と効果的な練習法

BCG内定者の多くが口にするのは、「インタラクティブな練習の機会が非常に重要だった」という点です。CaseMatchのサービスを活用して、AIケース練習や模擬面接を繰り返すことで、以下のような効果が得られたと報告されています。

・思考のクセや構造の甘さを、AIフィードバックによって客観視できた

・実際の面接を想定したやり取りで、「話しながら考える力」が強化された

・他の候補者との比較で、自分の課題領域が明確になった

とくに中途採用では、「言語化の精度」「思考のスピードと柔軟性」「業務経験の整理」といった観点を意識しながら練習を積むことが、短期間で成果につながる最大の鍵となります。

🎯 あなたもBCG内定者に近づける。

ケース面接の“勝ちパターン”を、CaseMatchで実践的に体得しよう。

👉 BCG対策を始める(無料)

🧩 まとめ:BCG中途選考を突破するために必要なこと

BCGの中途採用選考は、決して「難解な知識試験」ではありません。むしろ、これまでの実務経験や思考力をもとに、どれだけ構造的かつ柔軟に考え抜けるか、そして対話を通じて信頼関係を築けるかが問われます。

この記事では、BCGの選考プロセス、ケース面接の特徴、評価されるポイント、出題傾向、そして実際の内定者の成功事例までを幅広く紹介してきました。ここで、特に押さえておきたいポイントをあらためて整理します。

・選考はスピード勝負:書類提出から内定まで2〜4週間で進行。準備は前倒しで。

・評価の中心は“思考プロセス”:結論よりも、仮説→検証→修正の筋道が見られている。

・フレームワークは“使いこなす”もの:そのまま当てはめず、文脈に応じて再構成する力が重要。

・面接はディスカッションの場:相手と一緒に考える姿勢が評価される。

・経験は“活かし方”が問われる:前職スキルを一般化・構造化して語れるかがカギ。

・準備の質が結果を左右する:思考の型と対話の型、両方のトレーニングが必要。

中途採用でのケース面接対策は、一朝一夕で身につくものではありません。しかし、適切なフレームを理解し、自分の経験を言語化し、実戦形式での練習を重ねることで確実に成長できます。

ぜひ、この記事で得た知識をもとに、本番に強い思考力と対話力を身につけてください。