.png)

2025/11/11 (更新日: 2025/12/01)

【未経験からコンサル転職は可能?】実例・必要スキル・内定へのロードマップを解説

目次

📌 未経験でもコンサル転職は可能?まずは前提を理解する

🔶 「未経験歓迎」は本当か?求人の裏側にある採用意図

🔶 未経験から採用されやすいバックグラウンドとは?

🧭 どんな人がコンサルに向いている?現場で求められる資質

🔶 論理的思考だけでは足りない「構造化」と「仮説思考」

🔶 高いコミュニケーション力=説明が上手い人ではない

🔶 迷いながらも走り続ける“推進力”が武器になる

🔶 中途採用者が特に意識すべき「2つの素養」

💼 未経験から転職できるコンサルファームの種類と選び方

🔶 戦略系:なぜハードルが高いのか

🔶 総合系:育成前提で受け入れやすいポジションとは

🔶 IT / DX系:スキルが身につきやすく、未経験転職の王道ルート

🔶 特化型・専門系:業界知識を武器にするパターン

🧩 内定する人が必ずやっている「スキル習得ロードマップ」

🔶 業務理解 → 思考の型 → 案件理解 の順で学ぶ

🔶 必須:ロジカルシンキング(MECE / So What / Why So)

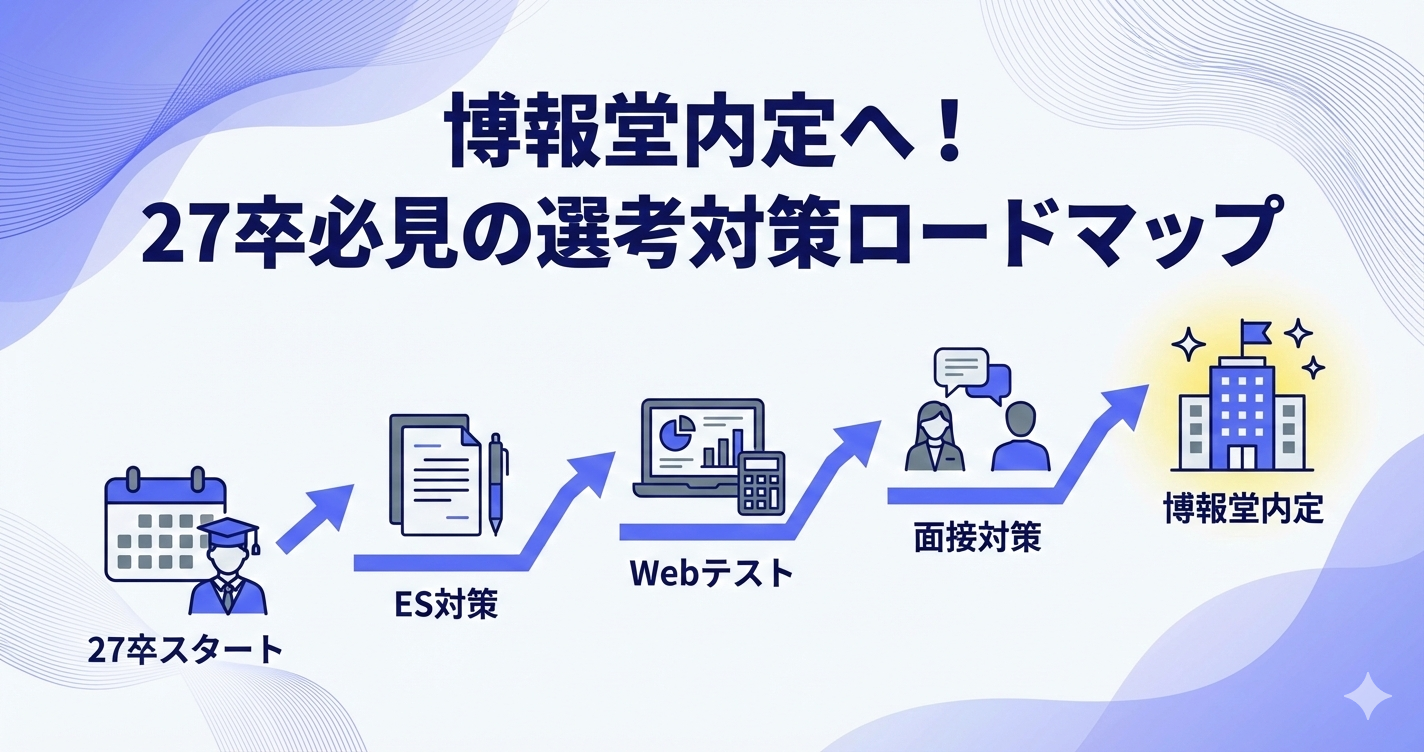

🧪 選考対策:書類→ケース→面接をどう突破するか

🔶 職務経歴書は「成果」ではなく「再現性」を語る

🔶 ケース面接はセンスではなく“手順で勝つ”

🔶 面接で聞かれる質問と通過者の答え方の共通点

📈 実例:未経験からコンサル転職した人のストーリー

🔶 事務職 → 総合コンサルの例:強み再定義が鍵

🔶 営業 → ITコンサルの例:顧客理解力が武器になったケース

🆚 他の転職方法と比べて、コンサル転職が難しいと言われる理由

🔶 「即戦力」ではなく「思考力」の評価だからこそ差が出る

🔶 学び続けることに抵抗があると厳しい

🔶 「即戦力」ではなく「伸びしろ」が評価されるパターン

🧲 失敗しないための転職支援サービスの使い方

🔶 一般的な転職エージェントとコンサル特化エージェントの違い

🔶 ケース面接の練習ができる支援を選ぶべき理由

🔶 スキル診断 → 面談 → ケース対策まで一気通貫の流れ

🚀 まとめ:未経験からでもコンサルは目指せる。ただし“正しい準備”が必須

📌 未経験でもコンサル転職は可能?まずは前提を理解する

コンサルタントへの転職と聞くと「高学歴で専門スキルがなければ無理」というイメージが先行しがちです。しかし結論から言えば、未経験からコンサルティングファームへの中途転職は十分に可能です。近年、企業のDX(デジタルトランスフォーメーション)推進の需要が爆発的に増加し、コンサルティング業界全体が拡大しています。結果として、従来の新卒採用や同業他社からの引き抜きだけでは人材が追いつかず、多くのファームが未経験の中途採用枠を広げています。まずは、その「前提」を正しく理解することから始めましょう。

🔶 「未経験歓迎」は本当か?求人の裏側にある採用意図

求人票で見かける「未経験歓迎」の文字は真実です。しかし、これは「誰でも歓迎」「スキル不問」という意味では決してありません。採用側は、未経験の中途候補者に対して、明確な2つの採用意図を持っています。

■ ポテンシャル採用(主に20代〜30代前半)

現時点でのコンサルスキルよりも、「思考体力」「学習意欲(キャッチアップの速さ)」「論理的思考能力」といったポテンシャル(伸びしろ)を重視するパターンです。コンサルタントは常に新しい業界やテーマの課題解決に取り組むため、未知の領域でも短期間で学び、考え抜き、アウトプットを出す力が求められます。選考では、この「地頭の良さ」や「成長スピード」を厳しく見極められます。

■ 専門性採用(主に30代〜)

コンサルティングスキルは未経験でも、前職で培った特定の業界知識や業務スキルを「即戦力」として求めているパターンです。例えば、「金融業界の規制に詳しい」「製造業のサプライチェーン管理を熟知している」「SAP(基幹システム)の導入経験がある」といった専門性です。この場合、その専門知識を武器に、特定の領域(インダストリーやソリューション)のコンサルタントとして採用されます。

🔶 未経験から採用されやすいバックグラウンドとは?

コンサルティングファームが未経験者に求める「ポテンシャル」や「専門性」は、具体的にどのような職歴で評価されやすいのでしょうか。

■ IT関連職種(SIer・SE・Web系エンジニア)

最も需要が高いバックグラウンドです。システム開発のプロジェクト管理経験(PM/PL)や、要件定義の経験は、ITコンサルやDX支援の現場でそのまま活かせます。技術的な知見がクライアントとの信頼関係構築にも役立ちます。

■ 事業会社の企画職(経営企画・事業企画・マーケティング)

クライアント側(事業会社)の視点を理解している点が強みです。課題特定、データ分析、施策立案、予算管理といった経験は、コンサルタントの業務プロセスと親和性が高いため、即戦力として評価されやすい職種です。

■ 特定の業界専門職(金融・製造・商社など)

金融機関での業務知識、メーカーでの生産管理やSCMの知見、商社での貿易実務など、深い業界知識は、その業界(インダストリー)向けのコンサルティング部門で非常に重宝されます。

🌟あの有名企業からのスカウトを受け取ってみませんか?

CaseMatchは累計1万人以上に利用されているAI面接型スカウトサービスです。

約20分のAI面接を受けることで、スコアに応じて厳選企業からスカウトを受け取ることができます。

- ✅ 完全無料・スマホで手軽に

24時間いつでも参加可能。スキマ時間で就活・転職活動を進められます。- 🤖 AI × プロ評価のハイブリッド採点

1万件以上の回答データ × 専門家の知見で、公平で精度の高いスコアリング。- 🌟 スコアに応じてあの企業からスカウトが

思考力をスコア化することで、40社以上の提携企業からのスカウトにつながります。- 🚀 特別選考ルートに挑戦できる

コンサルや大手広告代理店など、通常より有利な【CaseMatch特別選考】に進めます。

🧭 どんな人がコンサルに向いている?現場で求められる資質

未経験からコンサルタントへの転職では、「現時点でのスキル」よりも「コンサルタントとしての素養」が厳しく評価されます。「論理的思考力」が必須なのはもちろんですが、それだけでは不十分です。中途採用の現場で本当に求められる資質を深掘りします。

🔶 論理的思考だけでは足りない「構造化」と「仮説思考」

「論理的思考(ロジカルシンキング)」は、コンサルタントにとっての「OS」であり、すべての思考の土台です。しかし、中途採用の選考では、そのOSを使って何をできるかが問われます。

■ 構造化:複雑な問題を「分解」し、地図を描く力

クライアントの課題は「売上が落ちているが原因が多すぎてわからない」といった、複雑で混沌とした状態がほとんどです。この漠然とした問題を「モレなく、ダブりなく(MECE)」の原則で分解・整理し、問題の全体像と本質的な論点(イシュー)を明らかにする力が「構造化」です。 例えば、「売上」を「客数 × 客単価」に分解し、さらに「客数」を「新規顧客 × 既存顧客」に…と分解していく(ロジックツリー)ことで、どこに問題があるのかを特定します。このスキルがないと、議論が発散し、的外れな施策に時間を使ってしまいます。思考を整理し、他者(クライアントやチーム)に説明可能にするための必須スキルです。

■ 仮説思考:限られた時間で「最短の答え」を導く力

コンサルのプロジェクトは常に時間に追われています。すべての情報を網羅的に分析する時間はありません。 そこで、「おそらくこれが課題の本質(=答え)ではないか」という仮の答え(仮説)を先に設定し、それを検証するために最短距離で行動する思考法が「仮説思考」です。 例えば、「売上低迷の原因は、既存顧客の離脱率上昇ではないか?」という仮説を立てれば、調査すべきは「顧客全体のデータ」ではなく、まず「既存顧客の離脱率データ」になります。 「仮説→検証→修正」のサイクルを高速で回すことで、意思決定のスピードと質を高めます。この「当たりをつける精度」と「違ったらすぐに修正する柔軟性」こそが、コンサルタントの価値の源泉です。

🔶 高いコミュニケーション力=説明が上手い人ではない

コンサルタントのコミュニケーション力とは、「流暢にプレゼンをする力」のことではありません。むしろ、それ以上に重要なのは「聞く力」と「まとめる力」です。

■ 傾聴力:相手の「本音」と「真の課題」を引き出す力

クライアント自身も、自社の課題の本質に気づいていない、あるいはうまく言語化できないケースは多々あります。 相手の言葉をそのまま受け取るのではなく、その言葉の裏にある背景や、口には出さない本音、懸念事項をヒアリングで引き出す「聞く力」が極めて重要です。信頼関係を構築し、「この人になら話しても大丈夫だ」と思わせる力が、プロジェクトの成否を分けます。

■ ファシリテーション力:利害を調整し「合意」を導く力

プロジェクトには、経営層、現場担当者、関連部署など、立場の異なる多くの関係者が関わります。時には利害が対立し、議論が停滞することもあります。 その中で、議論を整理し、論点を明確化し、全員が納得するゴール(合意)に向けて議論を導く力(ファシリテーション力)が求められます。「説明が上手い」ことより、「議論を上手く着地させる」ことの方がはるかに重要です。

🔶 迷いながらも走り続ける“推進力”が武器になる

コンサルタントの仕事は、分析して資料を作ること(評論家)ではありません。クライアントを動かし、プロジェクトを「前に進める」ことが最大のミッションです。

■ オーナーシップ(当事者意識):「やり切る力」

プロジェクトが困難な状況(例:当初の仮説が外れる、クライアントの抵抗にあう)に陥った際、「自分には関係ない」「上司の指示待ち」ではなく、自らが当事者(オーナー)として課題を引き受け、粘り強く周囲を巻き込み、解決策を実行しきる力です。「人のせいにしない」「諦めない」というマインドが、中途採用では特に評価されます。

■ 精神的・肉体的なタフネス

コンサルタントは短期間で高い成果を求められます。常に思考を巡らせ、膨大な情報をインプットし続ける必要があります。 「期待に応えられない」「成果が出せない」といった精神的なプレッシャーの中で質を落とさずにアウトプットを出し続けるタフネスは不可欠です。

🔶 中途採用者が特に意識すべき「2つの素養」

上記に加えて、未経験の中途採用者には、特有の素養が求められます。

■ 知的好奇心と学習意欲

コンサルタントは、プロジェクトが変わるたびに新しい業界、新しい業務、新しい技術を短期間でキャッチアップする必要があります。「なぜ?」「どうなっている?」と物事を深掘りする知的好奇心と、それを学ぶ学習意欲がなければ、すぐに活躍できなくなります。

■ 素直さと「アンラーン(学習棄却)」の姿勢

中途採用者が陥りがちな最大の罠が「前職の成功体験」です。前職でどれほど優秀でも、コンサルティングファームには独自の「型」や仕事の進め方があります。 今までのやり方やプライドを一度捨て(=アンラーンし)、新しい環境のやり方を素直に学び直す姿勢がなければ、成長は止まります。選考では、この「素直さ」や「柔軟性」も厳しく見られています。

💼 未経験から転職できるコンサルファームの種類と選び方

未経験者が「コンサル転職」を目指す際、どのファームを選ぶかは非常に重要です。ファームの種類によって、求められるスキル、働き方、そして未経験者に対する門戸の広さが全く異なるからです。自身の経歴や志向性に合ったファームを選ぶことが、内定への第一歩となります。

🔶 戦略系:なぜハードルが高いのか

マッキンゼー・アンド・カンパニー、ボストン・コンサルティング・グループ(BCG)などに代表される、いわゆる「トップファーム」です。企業の最上流の課題(全社戦略、M&A、新規事業立案など)を扱います。

■ 採用人数が少なく、選考難易度が最難関

少数精鋭の組織であり、採用枠自体が総合系やIT系に比べて圧倒的に少ないのが実情です。選考では、複数回行われるケース面接などを通じて、極めて高いレベルの「地頭の良さ」や「思考の瞬発力」が求められます。

■ 「ポテンシャル」の基準が非常に高い

未経験者を採用する場合も、それは「育成前提」というより「原石の採用」に近いです。現時点でコンサルタントとして通用するレベルの思考力が基礎として備わっていることが前提となるため、未経験の中途求職者にとっては最もハードルが高い領域です。

■ 選び方の指針:総合系ファームの「戦略部門」も視野に

純粋な戦略系ファーム(MBBと呼ばれる上記ファームなど)にこだわりすぎず、総合系ファーム(アクセンチュア、デロイト、PwCなど)が持つ「戦略部門(Strategy部門)」も視野に入れるのが現実的です。これらは「戦略子会社」と呼ばれることもあり、戦略案件を扱いながらも、採用の門戸は純粋な戦略系より広い傾向があります。

▶BCG中途採用のケース面接を突破するには?実例・対策・評価基準を徹底解説 - CaseMatch(ケースマッチ)| AIケース面接・AI面接で対策しながらスカウトが

🔶 総合系:育成前提で受け入れやすいポジションとは

アクセンチュア、デロイト トーマツ コンサルティング、PwCコンサルティング、EYストラテジー・アンド・コンサルティング、KPMGコンサルティングなど、「BIG4」と呼ばれる会計事務所のメンバーファームを含む大手ファームです。

■ 組織が大きく、未経験採用の「型」がある

企業規模が大きく、戦略から実行支援まで幅広い案件を扱います。そのため、未経験者を採用し、体系化された研修プログラムで育てる体制(「ファーム流」の型を教え込む)が整っています。ポテンシャル採用の枠が最も多いのがこの領域です。

■ 専門性を活かす「インダストリー(業界)採用」

総合系ファームは、多くの場合「金融」「製造」「通信」といった業界(インダストリー)別の部門と、「人事」「会計」「SCM」といった機能(ソリューション)別の部門に分かれています。 未経験者でも、前職での業界知見(例:銀行での実務経験→金融部門)があれば、それを「専門性」として評価され、選考で非常に有利になります。

■ 選び方の指針:まずは「アナリスト」からのスタート

未経験者は「ビジネスアナリスト」や「アソシエイト」といった職位からスタートするのが一般的です。最初はリサーチや資料作成、議事録作成といった基礎業務から入り、OJTでコンサルタントとしての動き方を学んでいきます。

▶PwC中途採用のケース面接対策完全ガイド|選考フロー・出題傾向・内定者の実践術を徹底解説! - CaseMatch(ケースマッチ)| AIケース面接・AI面接で対策しながらスカウトが

▶デロイトトーマツコンサルティング中途採用の全貌|求められる人物像・選考プロセス・内定への戦略 - CaseMatch(ケースマッチ)| AIケース面接・AI面接で対策しながらスカウトが

▶アビームコンサルティングの中途採用完全ガイド|選考フロー・ケース面接対策・内定者の声まで徹底解説 - CaseMatch(ケースマッチ)| AIケース面接・AI面接で対策しながらスカウトが

▶【中途採用向け】アクセンチュアのケース面接を徹底解説|出題傾向・頻出テーマ・合格のコツ - CaseMatch(ケースマッチ)| AIケース面接・AI面接で対策しながらスカウトが

🔶 IT / DX系:スキルが身につきやすく、未経験転職の王道ルート

企業のDX需要の急増に伴い、最も採用が活発な領域です。(総合系ファームのIT部門や、IT特化型ファームが含まれます)

■ 最も求人数が多く、門戸が広い

IT戦略の立案、基幹システム(SAP、ERP等)の導入、DX推進プロジェクトなど、IT・デジタル関連の案件が爆発的に増えています。SIer、社内SE、Web系エンジニアなど、IT関連のバックグラウンドを持つ人材は、前職の経験(要件定義、プロジェクト管理など)を直接活かせるため、未経験転職の王道ルートとなっています。

■ 「実行」フェーズで実務スキルが身につく

戦略系が「絵を描く」のが中心であるのに対し、IT系は「システムを導入する・実行する」フェーズを多く担います。そのため、プロジェクト管理能力や、クライアントとベンダー(開発会社)を調整する実務的なスキルが身につきやすいのが特徴です。「手を動かせるコンサルタント」としての市場価値が高まります。

■ 選び方の指針:SIer出身者が評価されるポイント

SIer出身者の場合、単なる「開発経験(プログラミング)」よりも、「上流工程(要件定義)」や「プロジェクト管理(PM/PL)」の経験がコンサル業務と親和性が高く、高く評価されます。

🔶 特化型・専門系:業界知識を武器にするパターン

特定の業界や機能(ファンクション)に特化し、高い専門性を発揮するファーム群です。「コンサル業務は未経験」でも、「その道のプロ」として即戦力採用されるケースが最も多い領域です。

🔽 人事・組織コンサルティング

マーサー、コーン・フェリー、ウィリス・タワーズワトソンといった外資系や、国内の独立系ファーム(リンクアンドモチベーションなど)が含まれます。

- 業務内容: 人事制度(等級・評価・報酬)の設計、人材育成体系の構築、組織改革、M&Aに伴う人事統合(PMI)支援など。

- 歓迎される経験: 事業会社の人事部門(特に制度企画や採用戦略)での実務経験、人材系企業(人材紹介、研修サービス)での法人営業や企画経験、社会保険労務士の資格や知見。

🔽 FAS(Financial Advisory Service)系

BIG4系FASや独立系ブティックファームなど、財務・会計に特化したファームです。

- 業務内容: M&A戦略の立案・実行支援、企業価値評価(バリュエーション)、財務デューデリジェンス(DD)、事業再生支援。

- 歓迎される経験: 公認会計士(特に監査法人出身者)や税理士が最も親和性が高いです。次いで、金融機関(銀行の融資・審査部門、証券会社の投資銀行部門)出身者、事業会社の経営企画・財務・経理部門でのM&Aや財務分析の経験者も即戦力として求められます。

🔽 事業再生コンサルティング

経営危機に陥った企業の再生をハンズオン(現場常駐型)で支援するファームです。

- 業務内容: 財務状況の調査(DD)、再生計画の策定、金融機関との交渉、経営管理(モニタリング)の実行支援。

- 歓迎される経験: FAS系と重なりますが、特に銀行での再生関連業務(融資・審査)の経験者は高く評価されます。クライアント先に常駐し、経営陣と共に泥臭く実行するため、財務分析能力と精神的なタフさが求められます。

🔽 医療・ヘルスケアコンサルティング

病院・クリニック、製薬会社、医療機器メーカーなどをクライアントとする専門ファームです。

- 業務内容: 病院の経営改善(コスト削減、業務効率化)、医療DX支援、製薬・医療機器メーカーのマーケティング戦略立案。

- 歓迎される経験: MR(医薬情報担当者)や医療機器メーカーの営業・マーケティング経験、病院の経営企画・事務部門での実務経験、医療系システムベンダー出身者など。医師免許を持つ人が戦略担当として転職するケースもあります。

🔽 SCMコンサルティング

製造業や小売業の「モノの流れ」を最適化する領域です。(総合系ファームのSCM部門が中心です)

- 業務内容: 調達、生産管理、物流、在庫管理のプロセス全体を最適化する戦略立案、SCM関連システムの導入支援。

- 歓迎される経験: メーカーの生産管理・調達・購買・物流部門での実務経験、物流会社(3PLなど)でのオペレーション構築や改善経験、SCM関連システム(ERPなど)の導入・運用経験。

🧩 内定する人が必ずやっている「スキル習得ロードマップ」

未経験からコンサル転職を目指すには、選考(特にケース面接)を突破するための「思考の型」を習得することが不可欠です。これは地頭の良さ(センス)以上に、正しい学習プロセスを知り、それを徹底的に訓練したかで差がつきます。内定する人が必ず実行している学習ロードマップを解説します。

🔶 業務理解 → 思考の型 → 案件理解 の順で学ぶ

やみくもにフレームワークを暗記しても意味がありません。「なぜそれが必要か」を理解するために、以下の3ステップで学ぶのが王道です。

■ ステップ1:業務理解(コンサルタントの「価値」を知る)

まずは「コンサルタントが何(What)を」「なぜ(Why)」「どのように(How)」解くのかを知る必要があります。

・ 目的:

コンサルタントの仕事が単なる「分析屋」ではなく、「イシュー(解くべき真の課題)を特定し、クライアントを動かして解決に導く」ことだと理解します。

・ 具体的な学習:

コンサルティングの基本思想(特に「イシュー設定」や「仮説思考」)に関する名著とされる書籍を読む。現役コンサルタントのブログや動画などで、プロジェクトのリアルな流れ(リサーチ、分析、資料作成、会議)を掴みます。

▼おすすめ記事はこちら

コンサル転職で後悔する人の5つの共通点|失敗しないために知っておきたい落とし穴と対策 - CaseMatch(ケースマッチ)| AIケース面接・AI面接で対策しながらスカウトが

■ ステップ2:思考の型(フレームワークと思考法を学ぶ)

次に、課題を分解し、整理するための「型」(=武器)を学びます。これがロジカルシンキングです。

・ 目的:

思考の「武器」を揃え、使い方を覚えること。

・ 具体的な学習:

MECE、So What?/Why So?といった思考法を学びます。フレームワーク(3C, 4P, SWOT, PESTなど)は、暗記すること自体が目的ではありません。「いつ、何の目的で(例:市場環境を整理するためにPESTを使う)」使うのかを理解することが重要です。

▼フレームワーク解説はこちらから

ケース面接の必須フレームワーク一覧|効果的な使い方と合格するコツを解説 - CaseMatch(ケースマッチ)| AIケース面接・AI面接で対策しながらスカウトが

■ ステップ3:案件理解(ケース面接の対策)

最後に、学んだ「型」を使って実際の問題(=案件)を解く訓練、すなわちケース面接対策を行います。

・ 目的:

インプットした「型」をアウトプットで使いこなし、自分のものにすること。

・ 具体的な学習:

ケース面接の問題集(「売上向上策」「新規事業立案」など)を解きます。最大のポイントは「独学で完結しない」ことです。自分の思考プロセスを他者(転職エージェント、知人など)に説明し、「なぜそう考えたのか?」というフィードバックをもらう「壁打ち」が不可欠です。

▼ケース対策はこちらから

【完全ガイド】ケース面接のお題&回答例|頻出パターンと攻略法を徹底解説! - CaseMatch(ケースマッチ)| 完全無料のAIケース面接対策

ケース面接はどう練習する?初心者でもできる対策方法&合格率を上げるコツ - CaseMatch(ケースマッチ)| 完全無料のAIケース面接対策

ケース面接の解き方を徹底解説|過去問を通して学ぶ“内定レベル”の思考vol1 - CaseMatch(ケースマッチ)| 完全無料のAIケース面接対策

ケース面接で評価される回答例とNGパターンを徹底比較 | 過去問を通して学ぶ“内定レベル”の思考vol2 - CaseMatch(ケースマッチ)| 完全無料のAIケース面接対策

🔶 必須:ロジカルシンキング(MECE / So What / Why So)

選考対策の核となるのがロジカルシンキングです。これはセンスではなく、訓練によって習得可能な「技術」です。

■ MECE(ミーシー):モレなく、ダブりなく

コンサルタントの思考の基本原則です。「ある事柄を、重複なく、かつ全体として漏れがない部分の集合体として捉える」考え方です。

・ なぜ必要か:

課題の全体像を捉え、論点(イシュー)の漏れを防ぎ、議論の重複をなくすためです。

・ 具体例:

「売上」を「国内売上」と「海外売上」に分解する。「客層」を「10代」「20代」「30代」…と年代別に分解する。

・ 訓練法:

日常のあらゆる事象をMECEで分解する癖をつけます(例:「コンビニの利用客は?」「今日のタスクは?」「駅前の飲食店の種類は?」)。

■ So What? / Why So?:思考を深掘りする技術

事実から示唆を導き、その根拠を固めるための思考の往復運動です。

・ So What?(だから何?):

起きた事象やデータから「どのような示唆(インサイト)が得られるのか」「結論として何を意味するのか」を導き出す思考です。 (例)「A商品のリピート率が低い」(事実)→ So What? →「A商品は顧客満足度が低い可能性がある」(示唆)

・ Why So?(それはなぜ?):

出た結論や示唆に対して「なぜそう言えるのか」「その根拠は何か」を問い、論理の穴をなくす思考です。 (例)「A商品は満足度が低い」(示唆)→ Why So? →「購入者アンケートで『使いにくい』という声が30%ある」(根拠)

・ 訓練法:

この2つをセットで使い、論理に飛躍がなく、根拠に基づいた強固な主張を構築する訓練をします。ニュース記事を読み、「So What?(このニュースがビジネスに与える示唆は?)」と「Why So?(なぜこの事象が起きたのか?)」を自問自答するのが有効です。

🧪 選考対策:書類→ケース→面接をどう突破するか

コンサルティングファームの選考は、一般的な事業会社とは大きく異なります。特に「ケース面接」という特殊な試験が課されるため、正しい選考対策が合否を直結すると言っても過言ではありません。書類、ケース、面接の3つのステップで、それぞれ何が見られ、どう突破すべきかを解説します。

🔶 職務経歴書は「成果」ではなく「再現性」を語る

未経験転職において、書類選考は最初の関門です。ここで見られているのは、前職での華々しい「成果」そのものよりも、「その成果を出すに至ったプロセス」であり、「そのプロセスがコンサルタントの業務で再現できるか」という点です。

■ なぜ「成果」だけではダメなのか

・ 一般的な転職:

「営業成績No.1」「売上150%達成」といった成果(Result)が、そのまま「即戦力」として評価されやすいです。

・ コンサル転職:

面接官は「なぜNo.1になれたのか?」「売上150%達成のために、何を考え、どう行動したのか?」という思考プロセスを知りたがります。なぜなら、コンサルタントの仕事は、クライアントの課題に対して常に「なぜ?」を問い、仮説を立て、解決策を実行するプロセスそのものだからです。

■ 「再現性」を示す書き方:STARではなく「PARL」

一般的な職務経歴書で使われる「STAR(Situation/Task/Action/Result)」よりも、コンサル転職では以下の点を意識した構成が有効です。

・ P (Problem): どのような課題を発見・設定したか

・ A (Action): 課題解決のために、どのような仮説を立て、工夫して行動したか

・ R (Result): その行動によって、どのような結果が出たか

・ L (Learning): その経験から何を学び、どう横展開できるか(=再現性)

🔽(NG例:営業職)

個人売上目標150%を達成し、社内MVPを受賞。新規顧客開拓のため、毎日50件のテレアポを実行した。

🔽(OK例:営業職)

- 課題(P): 担当エリアの売上が低迷。データを分析した結果、既存顧客の離脱率が競合の1.5倍であることが判明した。

- 行動(A): 離脱理由をヒアリングし「導入後のサポート不足」という仮説を立てた。そこで、高頻度利用客への月1回のサポートコール体制を独自に構築・実行した。

- 結果(R): 3ヶ月後、担当エリアの離脱率が前年比で20%改善。結果として既存顧客からのアップセルも増加し、個人売上150%達成に寄与した。

- 学び(L): データ分析に基づく仮説構築と、それを実行に移すプロセス改善の重要性を学んだ。この「課題特定→仮説検証」の動きは、他業務でも再現可能だと考える。

🔶 ケース面接はセンスではなく“手順で勝つ”

ケース面接は、未経験者が最も恐れる選考ですが、決して「地頭の良さ」だけで決まるものではありません。明確な「解き方の手順」が存在し、訓練によって必ず上達します。

■ ケース面接の2つのパターン

ケース面接は、大きく分けて「フェルミ推定」と「ビジネスケース」の2種類があります。

🔽 パターン1:フェルミ推定(市場規模推計)

(例:「日本国内にある電柱の本数は?」「今日の渋谷駅のスターバックスの売上は?」)

- 目的: 短時間で論理的に思考を組み立てる「構造化能力」、答えのない問いに対する「思考体力」を見ます。

- 解き方の手順:

- 前提確認: 「電柱とは何か?(送電用、通信用など)」の定義を確認する。

- 構造化(数式に分解): どう計算すれば答えが出るか、大きな要素に分解する。(例:電柱の本数 = 面積 ÷ 平均的な電柱間の距離)

- 数値の仮置き: 各要素に、常識的な仮の数値を置く。(例:日本の面積、電柱間の距離)

- 計算実行と現実性チェック: 計算し、出た数値が非現実的すぎないかを確認する。

🔽パターン2:ビジネスケース(課題解決)

(例:「とあるカフェチェーンの売上を3年で2倍にする施策は?」「赤字の地方遊園地を黒字化するには?」)

- 目的: 「課題特定力」「仮説思考力」、そして「現実的かつ具体的な打ち手」を考案できるかを見ます。

- 解き方の手順:

- 前提確認: 面接官と認識を合わせる。(例:「売上」とは全店舗か1店舗か?「3年」という期間の意味は?)

- 現状分析(構造化): 課題をMECEで分解する。(例:売上 = 客数 × 客単価)

- 課題特定: 分解した要素のうち、どこがボトルネック(真の課題)か仮説を立て、深掘りする。(例:「客数は増えているが、客単価が下がっている」)

- 解決策の立案: 特定した課題に対し、具体的な打ち手を複数考案する。

- 施策の評価: 考案した打ち手を「効果」「実行容易性」などの軸で評価し、最も優先すべき施策を選定・提案する。

■ 独学はNG:「壁打ち」が必須な理由

ケース面接は「正解を当てるクイズ」ではなく、「面接官との対話(ディスカッション)」です。独学で本を読むだけでは、「思考のクセ」に気づけず、独りよがりな回答になりがちです。 「なぜそう考えたのか?」を自分の言葉で説明し、面接官(練習相手)からの鋭いツッコミに対して柔軟に思考を修正する「壁打ち」(模擬面接)こそが、最も効果的な対策です。

🌟あなたのケース面接力は何点?過去問チャレンジで実力診断

CaseMatchは、『戦略コンサル内定者の3人に2人』が使っていた、ケース特化型AI面接練習サービスです。

✅ 完全無料・スマホでOK・24時間いつでも

✅ 1万件以上の回答データ×プロの評価から、あなたの回答を自動採点

✅また登録していると、コンサルや大手広告代理店などの【CaseMatch特別選考】にも挑戦できる!

👉今すぐケース面接の過去問を解いて、実力を測定してみませんか?

🔶 面接で聞かれる質問と通過者の答え方の共通点

ケース以外の通常面接(ビヘイビア面接)では、あなたの「人間性」や「志望動機」が深掘りされます。ここでも論理的な説明が求められます。

■ 頻出質問と回答の「型」

🔽 「なぜコンサルタントなのか?」

(NG例)成長したいから。給与が高いから。(=自分本位)

(OK例)「現職での課題感」(例:一営業担当では解決できない全社的な業務プロセスの非効率に直面した)と、「コンサルの必要性」(例:第三者の立場で経営層を動かし、根本的な仕組みから解決できるのはコンサルタントの仕事だと考えた)を論理的に結びつけます。

🔽 「なぜ他社ではなく、ウチのファームなのか?」

競合他社(例:総合系A社とB社)との違いを、自分で調べた情報に基づいて明確にします。 「専門性」(例:貴社は特に金融業界のDX支援に強みがあり…)や「人・社風」(例:説明会でお会いした社員の◯◯な点に惹かれ…)を、自身の経験やキャリア志向性と結びつけて語ります。

🔽 「あなたの強みは?(困難を乗り越えた経験)」

ここでも「再現性」を語ります。 職務経歴書と同様に、「課題特定 → 仮説 → 行動 → 結果 → 学び」のプロセスを、具体的なエピソードで論理的に説明します。

■ 共通点:「論理的一貫性」と「素直さ」

通過する人に共通するのは、「現職(過去)」→「転職理由(動機)」→「コンサル志望理由(現在)」→「入社後のキャリア(未来)」まで、すべてが一本の線で繋がっており、論理的に一貫していることです。 また、面接官からのフィードバックや鋭いツッコミに対し、感情的にならず、素直に受け入れ、思考を修正できる「柔軟性」や「学習意欲」も高く評価されます。

📈 実例:未経験からコンサル転職した人のストーリー

「ノウハウはわかったが、実際にどんな人が転職しているのか?」と疑問に思う方も多いでしょう。ここでは、未経験からコンサルタントへの転職を成功させた3つの典型的な実例を紹介します。彼らがどのように自身の強みを「再定義」し、選考を突破したかに注目してください。

▼体験談はこちらから

【MBB転職者のCaseMatch回答あり】転職事例・体験談vol.1 ~総合商社からMBBへ~ - CaseMatch(ケースマッチ)| AIケース面接・AI面接で対策しながらスカウトが

🔶 事務職 → 総合コンサルの例:強み再定義が鍵

一見、コンサル業務とは最も縁遠く思える「事務職」からでも、視点を変えることで強力な武器を発見し、転職に成功するケースがあります。

■ Aさんのケース:会計事務所の一般事務(27歳)

・ 転職前の状況・課題感:

会計事務所で、請求書発行、経費精算、記帳代行などのルーティンワークを担当。業務自体は正確にこなせるものの、「このままでは専門性が身につかない」「もっと上流の、仕組みを作る側に行きたい」という漠然とした焦りを感じていました。

・ 強みの再定義とアピールポイント:

当初、Aさんは自分の強みを「PCスキル(Excel)」「正確性」だと考えていました。しかし、転職エージェントとの面談を通じて、自身の強みを以下のように再定義しました。

1. 業務プロセスの深い理解: 単なる事務作業ではなく、記帳代行を通じて「企業の経理・会計プロセス全体(=モノとカネの流れ)」を深く理解していること。

2. 非効率への「課題発見力」: 日々の業務の中で感じていた「なぜこの作業は紙ベースなんだろう?」「なぜAシステムとBシステムの連携が悪いのだろう?」という非効率への「気づき」こそが、コンサルタントの第一歩(課題発見)であること。

3. システムへの知見: 複数の会計ソフトやERP(基幹システム)を「ユーザーとして」触ってきた経験が、システム導入コンサル(特に会計・財務領域)においてクライアントの痛みやニーズを理解する上で強力な武器になること。

・ 結果:

「会計プロセス」と「システム利用経験」という専門性を武器に、総合系コンサルティングファームの「会計システム導入・BPR(業務改革)部門」に内定。入社後は、前職で培った現場目線を活かし、クライアントの経理部門に寄り添ったシステム導入支援で活躍しています。

🔶 営業 → ITコンサルの例:顧客理解力が武器になったケース

営業職、特に「法人営業(BtoB)」の経験者は、未経験転職の王道パターンの一つです。

■ Bさんのケース:SIerの法人営業(29歳)

・ 転職前の状況・課題感:

中堅SIerで、自社開発のパッケージシステムを法人顧客に提案する営業を担当。顧客の要望を聞き、エンジニアと調整する橋渡し役でした。しかし、「自社製品ありき」の提案しかできず、顧客が本当に困っている根本的な課題(例:システム以前の業務フローの問題)に踏み込めないことにジレンマを感じていました。

・ 強みの再定義とアピールポイント:

Bさんは「売上目標の達成」という成果以上に、「営業プロセス」を分解してアピールしました。

1. 高度なヒアリング能力(課題特定力): 営業として培った「顧客の言葉の裏にある真のニーズ(=イシュー)を引き出す力」。面接では、「顧客が『Aが欲しい』と言ったが、深掘りしてヒアリングした結果、本当に必要なのはBだと特定し、提案を切り替えた」という具体的なエピソードを披露しました。

2. プロジェクト推進力(調整・管理能力): 顧客、自社のエンジニア、時には外部ベンダーなど、立場の異なる複数のステークホルダーの利害を調整し、プロジェクト(システム導入)を納期通りに完遂させた「プロジェクト管理能力」をアピールしました。

・ 結果:

「顧客折衝能力」と「プロジェクト推進力」が高く評価され、IT系コンサルティングファームに内定。現職では、特定の製品に縛られず、クライアントの課題解決のために最適なソリューション(システム導入、業務改善)を提案するITコンサルタントとして活躍しています。

🆚 他の転職方法と比べて、コンサル転職が難しいと言われる理由

未経験からのコンサル転職は可能ですが、一般的な事業会社への転職と比べて「難しい」「特殊だ」と言われることには明確な理由があります。それは、評価されるポイント、求められる成長スピード、そしてキャリアの前提が根本的に異なるからです。

🔶 「即戦力」ではなく「思考力」の評価だからこそ差が出る

一般的な中途採用の多くは、前職での「経験」や「スキル」が、募集ポジションの業務内容と合致するかどうか(=即戦力性)で決まります。しかし、コンサル転職、特に未経験者のポテンシャル採用では、評価の比重が全く異なります。

■ 一般的な転職:「経験・スキル」のマッチング(What/How)

・ 評価ポイント:

「何を(What)やってきたか」「どう(How)やってきたか」が重視されます。 * (例)経理なら「決算(単体/連結)の経験」、営業なら「業界での実績(売上規模)」、エンジニアなら「使用可能な言語(Python, Javaなど)」。

・ 評価のされ方:

前職の役職、扱った予算規模、マネジメント人数、特定のツールスキル(Salesforce, SAPなど)が、そのまま「できること」として評価されます。

■ コンサル転職:「ポテンシャル・再現性」の評価(Why)

・ 評価ポイント:

「なぜ(Why)それをやったのか」という思考プロセスと再現性が重視されます。

(例)「なぜその営業戦略を選んだのか?」「他の選択肢は検討したか?」「その経験から何を一般化・抽象化し、別の課題に応用できるか?」

・ なぜ「思考力」が重要か:

コンサルタントの仕事は、クライアントが自社で解けない「未知の課題」を解くことです。前職の経験がそのまま通用するケースは稀であり、「解き方(=思考プロセス)」そのものが商品価値となります。

・ 選考でのギャップ:

事業会社では「成果」をアピールすれば評価された人が、コンサル選考では「なぜ?」の深掘りに耐えられず、「地頭(思考体力)」の差が露呈してしまう。これが「難しい」と言われる最大の理由です。

🔶 学び続けることに抵抗があると厳しい

事業会社では「一度覚えた業務で専門性を高めていく」キャリアパスが多いのに対し、コンサルタントは「常に学び続ける」ことを宿命づけられています。

■ プロジェクト単位で知識が「ゼロリセット」される環境

・ 常に新しい業界・テーマ:

プロジェクトは通常3〜6ヶ月程度で変わります。そのたびに、扱う業界やテーマがゼロリセットされます。 (例)3ヶ月前は製薬業界の薬事法を猛勉強し、今月は小売業のサプライチェーン最適化のために物流倉庫の仕組みを学び、次のプロジェクトでは金融機関のFinTech戦略を立案する…といったことが日常茶飯事です。

・ 求められる学習の「スピード」と「量」:

その業界のクライアントと対等に議論するため、*数週間(時には数日)**でその業界の常識、専門用語、業務プロセスをキャッチアップする必要があります。このインプットの量とスピードが、事業会社の比ではありません。

■ 中途採用者がぶつかる「アンラーン(学習棄却)」の壁

・ 前職の「成功体験」が邪魔をする:

中途採用者、特に30代以降で前職のキャリアが長い人ほど、「自分のやり方」が確立されています。

・ ファームの「型」への適応:

しかし、コンサルティングファームには、資料作成、議論の進め方、思考法において徹底された独自の「型」が存在します。前職のプライドや成功体験を一度捨て(=アンラーンし)、新人として素直に新しい「型」を学び直す姿勢がなければ、成長が止まり、活躍できません。

🔶 「即戦力」ではなく「伸びしろ」が評価されるパターン

上記2点(思考力、学習意欲)が「難しい理由」であると同時に、未経験者にとっては「最大のチャンス」でもあります。

■ 「完成品」ではなく「原石」を求めている

・ 事業会社の採用目的:

「欠員補充」や「特定スキルの獲得」が目的であることが多く、「完成品(=即戦力)」を求める傾向が強いです。

・ コンサルの採用目的(ポテンシャル枠):

ファーム側は、未経験者に対して「現時点で完璧なスキル(会計知識、ITスキル)」を求めているわけではありません。それらは入社後にいくらでも教えられるからです。 それよりも、「思考の型が既に備わっているか」「新しいことを素早く吸収できるか」という「伸びしろ(成長の角度)」を持つ「原石(=将来のパートナー候補)」を求めています。

■ 選考で見られる「伸びしろ」の正体

・ フィードバックへの素直さ(ラーニングアジリティ):

ケース面接で、面接官からのフィードバック(「その視点は漏れていませんか?」といったヒント)を素直に受け入れ、すぐに自分の思考を修正・アップデートできるか。

・ 思考体力(粘り強さ):

完璧な答えが出なくても、粘り強く考え抜き、面接官とディスカッションしようとする姿勢。つまり、コンサル転職は「経験」でフィルターをかける転職ではなく、「思考力」と「学習意欲」でフィルターをかける転職です。だからこそ、前職の業界や職種(例:事務職、販売職)に関わらず、この2点さえ証明できれば、未経験からでも内定を掴むことが可能なのです。

🧲 失敗しないための転職支援サービスの使い方

未経験からのコンサル転職は、その選考の特殊性から「独学」での突破が非常に困難です。特にケース面接対策と職務経歴書の「コンサル流」への翻訳は、専門家の支援がほぼ必須となります。転職支援サービス(転職エージェント)を「使い倒す」ことが、内定への最短距離となります。

🔶 一般的な転職エージェントとコンサル特化エージェントの違い

転職エージェントには「総合型」と「特化型」があり、コンサル転職においては後者を選ぶことが極めて重要です。

🔽 一般的な総合型エージェント

・ 特徴:

あらゆる業界・職種の求人を幅広く扱っています(リクルートエージェント、dodaなど)。

・ メリット:

求人数が圧倒的に多く、コンサル以外の業界(例:事業会社の企画職)と併願して検討する場合は便利です。

・ デメリット(コンサル転職において):

担当者がコンサル業界の内部事情や、ファームごとの詳細な選考(特にケース面接)の違いを熟知していない場合があります。書類添削や面接対策が「一般的な転職」の型になりがちで、コンサル選考に最適化されていない可能性があります。

🔽 コンサル特化型エージェント

・ 特徴:

コンサルティングファームへの転職支援に特化しています(アクシスコンサルティング、ムービン・ストラテジック・キャリアなど)。

・ メリット:

1. 情報の質と深さ: ファームとの太いパイプを持ち、「AファームのB部門は今こういう人材を求めている」「Cファームの面接官はこの点を見る」といった最新かつ詳細な内部情報を把握しています。

2. 専門的な選考対策: 最大の強みです。元コンサルタントがアドバイザーとして在籍していることが多く、職務経歴書の「コンサル受け」する書き方への添削、ケース面接の「壁打ち」を高い質で行えます。

3. 非公開求人の多さ: ファーム側の信頼が厚く、一般には公開されない「非公開求人(特定部門の即戦力募集など)」を多数保有しています。

・ 選び方の指針: 未経験から本気でコンサル転職を目指すのであれば、最低1社は「コンサル特化型エージェント」に登録することを強く推奨します。

🔶 ケース面接の練習ができる支援を選ぶべき理由

コンサル転職の最大の壁であるケース面接は、独学での対策に限界があります。

■ 独学(書籍)の限界:思考の「クセ」に気づけない

・ インプットはできるが…:

書籍や動画で「解き方の型」を学ぶこと(インプット)は可能です。

・ アウトプットの質が上がらない:

しかし、実際に問題を解く(アウトプット)際、「自分の思考のどこが論理的でないか」「どの視点が漏れているか」という「思考のクセ」や「弱点」には自分一人では気づけません。

■ 「壁打ち」の重要性:思考のプロセスを矯正する

・ 「壁打ち」とは:

コンサル特化エージェントのアドバイザー(面接官役)に対し、自分がケースを解く「思考プロセス」を説明し、それに対して「なぜそう考えたのか?」「その根拠は?」と厳しくフィードバックをもらう模擬面接のことです。

・ 得られる効果:

1. 思考の矯正: 論理の飛躍や、考慮漏れをその場で指摘してもらうことで、コンサルタントが求める「思考の型」へと矯正されていきます。

2. 対話力の向上: ケース面接は「クイズ」ではなく「ディスカッション」です。面接官と対話しながら思考を深めていく「コミュニケーション能力」を実践的に鍛えることができます。

この「壁打ち」の質と量が、内定確率に直結すると言っても過言ではありません。

🔶 スキル診断 → 面談 → ケース対策まで一気通貫の流れ

優秀なコンサル特化エージェントは、単に求人を紹介するだけでなく、候補者の「市場価値の再定義」から選考対策までを一気通貫で支援します。

■ ステップ1:初回面談(スキル診断とキャリアの棚卸し)

・ 一般的なエージェント:

「どんな求人を探していますか?」という希望条件のヒアリングが中心です。

・ 特化型エージェント:

「これまでのご経歴で、コンサルタントとして活かせる強み(=再現性)はどこか」という視点で、キャリアの棚卸し(スキル診断)を行います。

(例)「事務職」→「業務プロセスへの深い理解」、「営業職」→「顧客の課題特定力」など(※第6章参照)

■ ステップ2:書類添削(「コンサル受け」する職務経歴書)

・ 「成果」を「プロセス」に翻訳:

第5章で解説した「P-A-R-L(課題・行動・結果・学び)」のフレームワークを使い、単なる成果の羅列だった職務経歴書を、「思考プロセス(再現性)」が伝わる内容へと徹底的に書き換えます。

■ ステップ3:求人紹介(志向性と強みに基づくマッチング)

・ 「どのファームの、どの部門か」:

候補者の強み(例:金融業界の知見)と志向性(例:戦略寄りか、実行支援寄りか)に基づき、「それならAファームの金融部門が合っている」「BファームのDX部門のこのポジションは未経験でも受け入れている」といった精度の高いマッチングが行われます。

■ ステップ4:選考対策(ケース面接・通常面接)

・ 「壁打ち」の反復練習:

志望するファームの過去問や傾向に基づき、ケース面接の「壁打ち」を複数回実施します。 ・ ファーム別の面接対策: 「なぜコンサルか?」といった頻出質問への回答を論理的に構築し、ファームごとの社風(「ロジカルさ重視」「熱意重視」など)に合わせた面接対策を行います。

🚀 まとめ:未経験からでもコンサルは目指せる。ただし“正しい準備”が必須

未経験からコンサルタントへの転職は、DX需要の拡大に伴い確実に門戸が広がっています。 しかし、それは「誰でも歓迎」という意味ではなく、「思考体力(ポテンシャル)」あるいは「前職の専門性」が厳しく問われる特殊な転職です。 一般的な「経験・スキル」重視の転職とは異なり、論理的思考力や仮説思考といった「コンサル流の型」を習得することが内定の最低条件となります。 特に最大の難関であるケース面接は、独学ではなく特化型エージェントなどを活用した「壁打ち」による徹底的な対策が不可欠です。 正しいロードマップに沿って「思考の型」を身につけるという“正しい準備”さえ行えば、未経験からでもコンサル転職を実現することは十分に可能です。